「社外取締役の検討のためにどんな手続きが必要なのか知りたい」

「役員辞任の手続き(特に登記申請)を簡単に済ませる方法は?」

本記事では、社外取締役の役員変更登記申請の基礎知識から必要書類、登記にかかる費用までを詳しく解説します。

社外取締役は客観的な立場で経営を監督する役員です。

就任や退任など役員に変更が生じた場合、2週間以内に法務局への変更登記申請が義務付けられており、遅れると過料の対象となる可能性があります。

登記申請は自力では手間がかかり、司法書士に依頼すると高額になりがちです。

その解決策として、費用を抑えつつ、申請書類を自分で簡単に作成できるオンライン書類作成サービス「GVA法人登記」についても紹介いたします。

社外取締役の役員変更登記申請ガイド〜基礎知識から必要書類、費用までを詳しく解説します

- 費用を抑えて自分で社外取締役の役員変更登記の書類を作成するならGVA 法人登記

- GVA 法人登記で費用を抑えて役員変更登記の必要書類を自分で作成した事例

- 社外取締役(社外役員)とは?

- 社内取締役との違い

- 非常勤取締役と社外取締役の違い

- 社外取締役の歴史、誕生の背景

- 社外取締役に就くための条件

- 条件だけでなく社外取締役のスキルや専門性を公表するケースも増えている

- 社外取締役の任期

- 社外取締役の役員報酬の決め方

- 社外取締役の役員変更の種類

- 就任(新任)

- 重任(再任)

- 退任(任期満了)

- 辞任

- 解任

- 死亡

- 社外取締役に変更が生じたら変更登記申請が必要です

- 社外取締役就任の登記申請に必要な書類

- 社外取締役就任の登記申請に必要な書類

- 社外取締役の就任承諾書の記入例

- 社外取締役の変更登記の申請期限は2週間

- 2週間を過ぎても登記申請は可能ですが、過料という制裁金が発生する場合も

- 社外取締役の変更登記申請を行う3つの方法

- ①ゼロから調べて自分で申請する

- ②司法書士に書類作成および申請を依頼する

- ③オンラインで登記申請を支援するサービスを使う

- 社外取締役の変更登記申請にかかる費用・料金

- ①申請書類、必要書類の準備:1万円〜数万円

- ②役員変更登記申請に必要な登録免許税:1万円(資本金が1億円を超える会社の場合、3万円)

- ③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

- 社外取締役の登記申請費用を安くするなら書類作成がポイント

- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

- GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

- GVA 法人登記が対応している登記種類

- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

- GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

費用を抑えて自分で社外取締役の役員変更登記の書類を作成するならGVA 法人登記

自分でゼロから書類を作ることも可能ですが、正確な書類作成には労力がかかったり、法務局へ提出後に修正(補正)が求められるなど時間の見積もりが難しくなりがちです。

- 仕事が忙しくて社外取締役の役員変更登記に必要な書類を準備をする時間がない

- 社外取締役の役員変更登記の手続きを誰に相談すれば良いかわからない

- 法務局に行く時間がもったいない

- 司法書士に依頼するにも多額な依頼料がかかりそう...

これらの悩みをGVA 法人登記ならすべて解決できます。

登記申請書や株主総会議事録などの必要書類をWebで最短7分で自動作成、郵送申請や登記簿謄本の取得、収入印紙の購入サポートもありますので法務局に行かずに自分で登記申請ができます。

GVA 法人登記で費用を抑えて役員変更登記の必要書類を自分で作成した事例

オンラインによる塾・家庭教師事業の運営や、学習・教育アプリ及びソフトウェアの企画、開発、運営、教育事業に関するコンサルティング業務を手掛けている株式会社スタディクラウド様は、GVA 法人登記を利用して役員変更登記の必要書類を自分で作成されています。

事例の詳細は以下URLからご覧ください。

1年越し2度目の利用でしたが、変更登記をするならGVA法人登記が社内での決定事項です

社外取締役(社外役員)とは?

会社の経営陣として大きな意思決定や業務執行、経営の監督を行う取締役。この役割を社外から招くのが社外取締役です。

通常、社内から選任される取締役は会社の中で管掌部門を持つことが多くなります。それは営業やマーケティング、開発、人事、経理、財務、といった会社の機能の場合もあれば、事業部門だったりと会社ごとに設計されていますが、当該取締役が知見を持つ領域や出身部署であることがほとんどでしょう。

社外取締役は社員が昇格して決まるわけではないので管掌部門を持つことはなく、経営状況のチェックや監督の機能、特定分野の助言を期待されることになります。組織や事業、社長を含む他の取締役とのしがらみや利害関係がなく、客観的に会社の経営状況に意見することができる立場ということが最大の特徴です。

取締役の他に、監査役も社外から就くことができます。これらは総称して「社外役員」と呼ぶ場合もあります。

さらに、社外取締役の中でも、経営者や利害関係者から完全に独立して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を、独立社外取締役(独立役員)といいます。会社との間に利害関係を持たずに企業価値向上のために経営の監督を行います。

社内取締役との違い

では、従来からあった社内から選出される社内取締役と社外取締役にはどのような違いがあるのでしょうか?

社外取締役の最大の特徴は「組織や事業、代表を含む他の取締役とのしがらみや利害関係に縛られることなく、客観的に会社の経営状況を把握し意見することができる」ことです。

社内取締役であれば、代表や取締役会の中にはかつての上司や同僚がいる場合もあります。人間関係ですから自然と忖度してしまう可能性もあります。ベストな経営判断のためにこういった空気の可能性を排除できる社外取締役には一定のメリットがあります。

近年、企業による不正の発覚などを背景に「コーポレート・ガバナンス」や「企業統治」の重要性が高まっています。これは業績の向上はもちろん、会社が法令を遵守し、不正行為や暴走をしないよう監視する体制・仕組みも含みます。

社外取締役は、このコーポレート・ガバナンス推進のための重要な機能のひとつです。

会社は株主のものであるという考え方に基づいて、企業の株主価値最大化の実現のために経営状況を監督するために社外取締役は重要な役割を担います。

その他にも、たとえば「指名委員会等設置会社」においては設置する委員会のメンバーの過半数を「社外取締役」にする必要があり、「監査役会設置会社」では監査役会の半数が社外監査役であるなど、明確に社外役員が必要とされる規定もあります。

非常勤取締役と社外取締役の違い

会社の役員を表す際に「常勤」「非常勤」といった単語がよく使われます。これらは会社法や商法で規定されているわけではありませんが、当該役員の勤務実態を識別するために、報酬決定や課税(法人税の決定など)のために用いられているようです。

ですので、社外取締役が常勤か非常勤かは、どちらにしなければならないという決まりはありません。ただし「社外」ということから他社でも役職に就いている可能性が高く、実質的には非常勤の取締役というケースがほとんどでしょう。

同様に社内取締役も常勤か非常勤どちらにすべきか決まりはありません。

どちらかというと一般的ではないかもしれませんが、常勤の社外取締役や非常勤の社内取締役というのも可能性としてはありえます。

社外取締役の歴史、誕生の背景

日本における社外取締役の歴史は、言い換えれば「コーポレートガバナンスの歴史」とほぼイコールといえます。

「株式会社」という根本の仕組みこそ同じですが、バブル経済崩壊までは日本企業にとっては銀行が株主となったり、資金調達でも重要な役割を果たすことが一般的でした。当時の企業にとって財務といえば、ほぼ銀行との融資関係であり、その存在は経営に大きな影響を与えていました。

しかし、バブル崩壊後規制緩和などで資金調達手段が多様化、銀行も不良債権を抱え、徐々に企業への影響力が低下しました。それとともに企業の株主も銀行以外に多様化しました。企業間で戦略的に株式を保有したり、個人投資家はもちろん海外の機関投資家、投資銀行など、さまざまな立場の株主が増えました。

株主の多様化に伴い、欧米企業のように株主価値向上の重要性が増す中、コーポレート・ガバナンスの主体が株主になっていく流れの中での機能として注目され始めたのが社外取締役という制度です。

その後2000年代に入り、上場企業を中心に社外取締役の設置が急速に進みました。2010年から2014年の4年間では2倍に増加し、2019年10月には上場企業の取締役に占める社外取締役の割合が3割を突破しています。

国内でもファーストリテイリングや楽天など「社外取締役がいる」というレベルを超え、取締役会を社外の人材で固める企業も増えています。

社外取締役に就くための条件

社外取締役の要件は、会社法第2条15号では以下のように規定されています。

社外の人部であれば誰でもいいわけでなく、原則としてその会社における在籍や勤務実態、過去の役員経験がなく、利害関係がないと判断される必要があります。

・当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の会社法363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

・その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

・当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

・当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

・当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

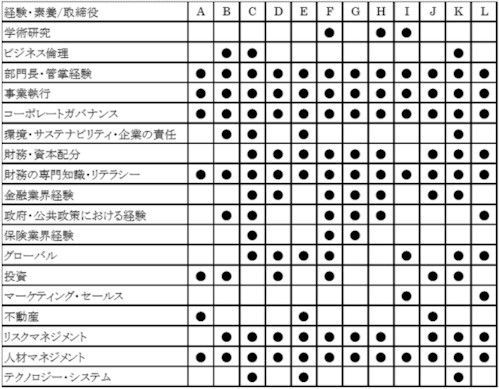

条件だけでなく社外取締役のスキルや専門性を公表するケースも増えている

近年、上場企業を中心に、取締役候補の専門知識や経験を一覧にした「スキルマトリックス」を株主総会の招集通知に掲載する企業が増えています。2020年から掲載を開始した企業の例としては、キリンホールディングス、資生堂、電通グループ、クボタといった企業があります。

管掌領域がわかりやすい社内取締役に比べて、社外取締役は何を期待されておりどんな専門領域を持つのかを明確にすることで取締役会での議論や株主との対話の活性化を狙っています。今後も増えることが予想される社外取締役に求める役割を明らかにする流れは進んでいくとみられます。

たとえば労働問題が発覚した電通グループでは「組織・人材」に強い候補者を置くなど、議論の質の向上はもちろん、会社が重視する方向性を示す効果もあります。

参考記事:取締役候補の専門性を一覧に 株主総会招集通知で(日本経済新聞)

またコーポレート・ガバナンスで先行する北米では2018年6月時点で、時価総額上位500銘柄のうち102銘柄がスキルマトリックスを公表しています。

海外企業のスキルマトリックス例

出典:Prudential Financial, Inc. “2017 Proxy Statement”より日本総合研究所作成

社外取締役の任期

社外取締役の任期も法令上では最長10年(非公開会社の場合)の中で設定することができますが、社外取締役に求められる役割を考えると、あまりに長い任期は馴れ合いや多様性の低下につながる可能性があります。社外取締役に求める役割を前提に、効果的な任期を設定しましょう。

社外取締役の役員報酬の決め方

報酬をどうするかは大きなポイントです。一つの方法として、開示されている平均額を参考にするという方法があります。

参考記事:社外取締役、報酬は年平均663万円 兼務で高額報酬も(朝日新聞デジタル)

こちらは東京証券取引所第1部に上場する企業が対象なので、全国平均に比べると高額ともいえます。自社の規模や社外取締役に求める役割を勘案して役員報酬を決めましょう。

社外取締役の候補となる人材は、すでに他社の経営陣であることも多く、報酬額だけで決めるよりは期待される役割や意義を重視することもあります。候補者がその会社の取締役に就くべき理由と、期待する役割をすり合わせ、就任する意義を明確にすることが重要です。

社外取締役の役員変更の種類

役員変更の手続きには6つの種類があります。取締役であれば社内でも社外でも手続きは同じです。役員変更の種類によっては手続きや登記申請に必要な書類が異なりますので注意しましょう。

就任(新任)

今まで役員でなかった人が新しく役員になることをいいます。新しく社外取締役が就任する場合はこちらが該当します。

重任(再任)

取締役の任期満了後に再び就任するケースで再任とも呼ばれます。取締役は通常2年、監査役は通常4年の任期(ともに非公開会社の場合は10年までの伸長が可能)と定められており、任期満了後も再び就任する場合は重任の登記が必要になります。

退任(任期満了)

当初の任期を満了して役員から外れるケースです。取締役は通常2年、監査役は通常4年の任期(ともに非公開会社の場合は10年までの伸長が可能)と定められており、任期が満了し、再度選任されないと退任することになります。

辞任

任期の途中で取締役から退くことをいいます。取締役は会社との委任関係なので、法律上はいつでも辞任することが可能です。

たとえばRIZAPグループでは社外取締役が経営陣との意見の相違を背景に辞任することがありました。求められる役割が明確になっているからこそ、このような意思表示をする機会もあります。

参考記事:ライザップ社外取締役2人はなぜ辞任したのか

解任

取締役本人の意思でなく、会社の一方的な意思表示で役員を辞めてもらう場合に解任となります。株主総会での決議により解任が可能ですが、解任するためには正当な事由が必要となります。

死亡

役員が任期中に死亡するケースも中にはあります。その場合は死亡による登記が必要となります。多くの場合、存命中なら健康悪化を理由に辞任することが多いですが、急病や事故の場合に該当します。

社外取締役に変更が生じたら変更登記申請が必要です

役員から辞任の意思および辞任届を受け取ったら辞任の登記申請が必要になります。

後任を決めたり、辞任に伴う引き継ぎなどで慌ただしくなりますが、登記申請は辞任後2週間以内に行う必要があるので失念してしまわないよう注意しましょう。

辞任に関しても、他の役員変更と同じように決議や辞任届を受理しただけでは対外的に変更があったことを主張することができない場合があります。登記申請することで登記簿に反映され、社外からでも役員変更したことを確認できるようになります。

登記申請は、役員就任(新任)だけでなく、重任(再任)や退任、辞任など、役員変更であれば必ず必要なので忘れずに手続きしましょう。

社外取締役就任の登記申請に必要な書類

役員(取締役)辞任の登記申請では、登記申請書を含め以下の添付書類が必要です。

※なお、登記申請書様式(フォーマット)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。

社外取締役就任の登記申請に必要な書類

取締役会非設置会社の場合

- 役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要)

- 株主総会議事録

- 株主リスト(法務局に届け出た会社実印が必要)

- 就任承諾書(就任する取締役の個人実印が必要)

- 印鑑証明書

- 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

取締役会設置会社の場合

- 役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要)

- 株主総会議事録

- 株主リスト(法務局に届け出た会社実印が必要)

- 就任承諾書(認印でも可)

- 本人確認証明書(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)

- 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了です。

※登録免許税の金額はこの記事内で後述します。

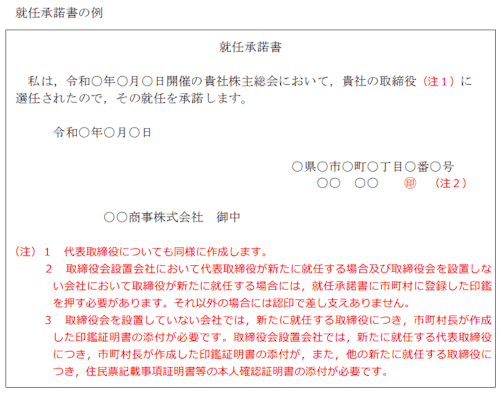

社外取締役の就任承諾書の記入例

では、社外取締役の就任承諾書の就任の変更登記申請書の記入例(法務局のWebサイトからダウンロードできます)を見てみましょう。

就任承諾書には以下の項目が必要になります。

①日付 ②取締役の住所 ③取締役の氏名 ④取締役に就任する会社名 ⑤取締役の押印 ⑥取締役の押印

社外取締役の変更登記の申請期限は2週間

社外取締役含め、役員に変更が生じたときは、管轄の法務局に2週間以内に登記申請します。

なお、役員変更以外の登記申請も原則として変更後2週間以内の登記申請が必要です。登記申請の必要があるならできるだけ早く登記申請する、くらいの感覚でちょうどいいでしょう。

2週間を過ぎても登記申請は可能ですが、過料という制裁金が発生する場合も

万が一、登記せずに2週間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

結論としては、登記申請できなくなるわけではないので、気付き次第できるだけ早く登記申請を行ってください。登記のみの懈怠でなく、後任の役員の選任手続きも懈怠している場合は臨時株主総会の開催と役員選任の決議も必要です。

登記懈怠したまま放置した場合、その期間に応じて、代表取締役に対して過料(かりょう)という制裁金が科される場合があります。さらに懈怠を続けると、休眠会社とみなされ解散手続きになってしまう「みなし解散」の対象になる可能性もあります。役員変更は任期に差はあれど定期的に発生するので確実に手続きしておきましょう。

社外取締役の変更登記申請を行う3つの方法

登記申請というと司法書士にお願いするしかない、と思われる方も多いと思いますが、実は3つの選択肢があります。

①ゼロから調べて自分で申請する

参考書籍やインターネット上の申請例を参考に自力で書類を作成、印刷して申請する方法です。登記申請は少しでも書類の記載にミスがあると受理されませんので難易度が高い方法です。

②司法書士に書類作成および申請を依頼する

司法書士に依頼する方法です。申請したい登記種類と変更内容を伝えて、必要書類を作成してもらい申請まで行ってもらうのが一般的です。司法書士に申請まで丸投げできるとはいえ、事前の見積もりや依頼内容のすり合わせなど、それなりにコミュニケーションの時間はかかります。司法書士が直接稼働するという面からも、数万円程度の必要がかかります。

③オンラインで登記申請を支援するサービスを使う

Webサイトに会員登録し、登記申請する情報を入力すると必要な書類を自動作成できるサービスを使う方法です。自動作成なので司法書士より費用が安いこと、自分の好きな時間に作業できます。登記の種類にもよりますが15分程度で入力完了できるので、場合によっては司法書士より短時間で申請することも可能です。

どの方法を選択するかは、コストと労力のバランスで決まります。

ただし、登記申請は頻度も少ない割に申請の難易度が高く、自分で申請するというのはよっぽど頻度が多かったり興味が無い限りは現実ではありません。自分の労力を抑えることは大前提として、どの方法が自分に適しているか検討しましょう。

社外取締役の変更登記申請にかかる費用・料金

登記申請にかかる費用の内訳は3つに分かれています。

①申請書類、必要書類の準備:1万円〜数万円

※司法書士に依頼する場合、報酬の平均額は28,851円(出典:平成30年の日本司法書士連合会による報酬アンケート)

②役員変更登記申請に必要な登録免許税:1万円(資本金が1億円を超える会社の場合、3万円)

※役員変更の各種類(新任・退任・辞任・重任(再任))はどれも同じ金額です。複数の役員変更でも1回の登記申請であればかかる費用は1回分のみです。

③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

たいていの方は低額なのでほぼ考慮しなくてもいいでしょう。

上記を合計すると総額で数万円程度の費用となります。

②の登録免許税はどんな方法を使っても必ずかかりますので、登記申請の費用を安くするなら①をどこまで節約できるかがポイントになります。

社外取締役の登記申請費用を安くするなら書類作成がポイント

では、できるだけ安く役員変更の登記申請をするにはどうしたらいいのでしょうか?

そのポイントは、上記①の登記申請書・必要書類の準備をできるだけ安く済ませることです。

②と③は誰がどんな方法でやってもほぼ変わらないからです。

この登記申請書や必要書類の準備は、通常は司法書士に依頼しますが、報酬が数万円程度かかります。(司法書士への報酬の平均額は 28,851円、高いと5万円程度です※)

※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

その他の方法としては、自分で調べてテンプレートを参考に自力で作成する方法がありますが必要な知識が多くなる上、全くミスが許されないので現実的ではありません。

費用と手間や難易度のバランスを考えると、ネット上で必要な書類が自動作成できるサービスを利用するのがおすすめです。1万円前後で申請に必要な書類が全て用意でき、基本的には間違えることもありません。

こういったサービスを利用することで、総額でも2万円程度から役員変更の登記申請が可能になります。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

- 株主総会議事録

- 株主リスト

- 就任承諾書

- 取締役会議事録

- 取締役決定書

- 登記申請書

- 定款

- 印鑑届書

※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】

①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)

②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\役員変更登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png?w=500&h=109)