病気や事故により代表取締役が死亡した場合、引き続き会社を運営していくためにはどのような手続が必要なのでしょうか。

代表者が不在のままでは、会社業務を進めることができなくなってしまいます。後任を決定するなど早急に新体制への移行を行うことが必要です。

ここでは、代表取締役が死亡したときの後任の選任や登記申請など必要となる手続をケースごとに網羅的に解説します。また、後任がいない場合の対応も記載していますので、ぜひ参考にしてください。

代表取締役が死亡した場合の登記申請や相続・後任選定の手続き

.jpg)

- 代表取締役(法人の代表者)が死亡したら会社はどうなる?

- 一人会社の代表取締役(代表者)が死亡した場合

- 後任の代表取締役(代表者)が決まった場合の登記必要書類

- 代表取締役選任の株主総会議事録テンプレートを無料でダウンロードできます

- 死亡から2週間以上の空白期間があると登記懈怠のリスクになります

- 代表取締役(代表者)の後任がいない場合は?

- 代表取締役(代表者)が所有していた株式はどうなる?

- 単純相続

- 株式分割相続

- 代表取締役が死亡した際の株式の取扱い

- 会社を解散させる場合の手続きについて

- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

- 【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

- GVA 法人登記が対応している登記種類

- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

- クーポン利用手順

代表取締役(法人の代表者)が死亡したら会社はどうなる?

代表取締役が亡くなっても、会社は直ちに消滅するわけではありません。

ただし、速やかに後任の選任をする必要があります。

以下が後任を選定する手続きの流れです。

- 取締役会を開催(残りの取締役で会を行い、後任を選任する)

- 株主総会を開催(出席株主の過半数の合意が必要)

- 登記申請(後任の代表取締役の登記を管轄法務局に申請する)

前述の通り、代表取締役と株式会社との関係は、委任の関係にありますが(会社法330条)、代表取締役が死亡すると委任関係は当然に終了し、代表取締役が不在の状況となります。

代表取締役不在の状況が続くと、従業員や取引先に不安を与えてしまいますし、最悪の場合には会社の存続すらできない状況となるでしょう。

そのため、取締役会設置会社では、取締役会の決議により、後任の代表取締役を選任することが必要です(同法362条3項)。

代表取締役の死亡により取締役の数が2名以下となる場合には、取締役会を開く前提として、株主総会で3人目の取締役を選任する必要があります。なぜなら、取締役会設置会社では、取締役の数が3名以上とされているからです(同法331条5項)。

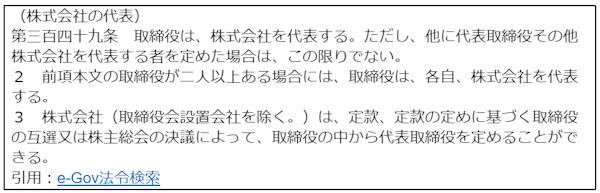

取締役会非設置会社で代表取締役を定めるには、定款、定款の定めに基づく取締役の互選もしくは株主総会の決議によって取締役の中から選ぶことになります(同法349条3項)。

取締役会非設置会社では、取締役が2人以上いる場合には、各取締役が会社を代表するとされていますが(同法349条1項本文、2項)、多くの会社では、代表取締役などの代表者を決めており、その場合には、代表者のみが会社を代表することになります(同条1項ただし書)。

この場合、代表者が死亡し、他に取締役がいても、原則その取締役が代表権を回復することはなく、新たに代表取締役を選任することが必要です。

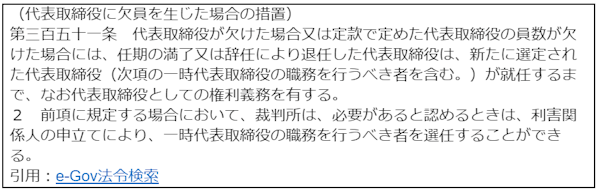

代表取締役の員数が欠けた場合に、新たな代表取締役が選定されるまでの間、代表取締役としての権限を有するとする会社法351条第1項の規定は、任期満了などを理由に退任した代表取締役についての規定であり、もともと代表取締役でなかった者が代表取締役としての権限を有することにはなりません。

ただし、定款に取締役が1名になった場合には、その者が当然に代表権を有することを前提とした規定がある場合には、残った取締役が代表権を回復すると解されています。

一人会社の代表取締役(代表者)が死亡した場合

一人会社の代表者が死亡した場合には、他の取締役もいないため、代表者どころか役員が不在の状態となってしまいます。

取締役が不在の場合には、株主総会の決議により取締役を選任しなければなりません。そして、株主総会は、取締役が招集しますが、取締役が不在のため、株主全員の同意により株主総会の招集手続を省略する必要があります(会社法300条)。

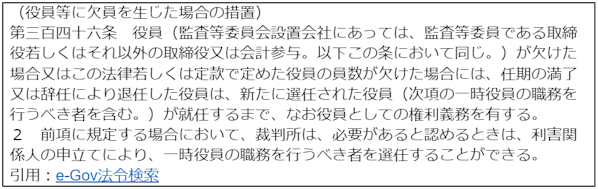

株主全員の同意を得ることができずに省略の手続きを採ることができない場合には、一時取締役の選任を申し立てることが必要です(同法346条2項)。

後任の代表取締役(代表者)が決まった場合の登記必要書類

新しい社長(代表取締役)の就任が決まったら、管轄の法務局に役員変更の登記手続きを行う必要があります。

前の社長の死亡登記だけ先に済ませることはできないため、役員変更登記と死亡登記を同時に行う必要があります。

法務局に提出する書類の一例は以下の通りです。

- 登記申請書

- 株主総会議事録

- 新しい代表取締役就任承諾書

- 死亡届

- 新代表取締役の印鑑証明書

- 定款の写し(代表取締役の選任方法が定款で定められている場合に限る)

法人変更登記なら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

何かと時間と手間のかかる変更登記ですが、GVA 法人登記なら必要情報をフォームに入力するだけで簡単に書類が作成できます。郵送申請もサポートしていますので、費用を押させて時間をかけずに申請したい方はぜひチェックしてください。

※GVA 法人登記では役員の死亡の登記申請には対応しておりませんのでご了承ください。

サービスサイトはこちら→GVA 法人登記

代表取締役選任の株主総会議事録テンプレートを無料でダウンロードできます

代表取締役選任の株主総会議事録テンプレートは、以下からダウンロードできます。

- 臨時株主総会議事録(取締役3名選任)|取締役会設置会社

- 臨時株主総会議事録(取締役3名選任)|取締役会非設置会社

- 臨時株主総会議事録(取締役2名及び監査役1名選任)|取締役会非設置会社

- その他のテンプレートはこちら

代表取締役選任の株主総会議事録テンプレート(ひな形)を用意しました。

GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で議事録の作成を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。.png?w=479&h=676)

※状況により内容を変更してご利用ください

死亡から2週間以上の空白期間があると登記懈怠のリスクになります

代表取締役が死亡した場合は、役員変更と同様に2週間以内に役員死亡の登記申請をする必要があります。代表取締役の死亡は会社にとってとても大きなことであり、登記手続きまで頭が回らないこともあると思いますが、必要な手続きはしっかりと済ませておく必要があります。

代表取締役(代表者)の後任がいない場合は?

代表取締役の後任が見つからない場合には、利害関係人の申立てにより、裁判所が一時代表取締役を選任することができます(会社法351条2項)。

一時代表取締役は、原則として裁判所が適任と考える弁護士が選任されることになります。

一時代表取締役の選任は、単に後任が見つからなければ利用できるものではなく、利用できるケースは限定されています。

たとえば、役員が一時的に病気になったに過ぎない場合や申立人が一定の株式数を有する株主であって、後任の取締役を選任するための株主総会の招集許可を得られる立場にある場合などは、一時代表取締役の選任を申し立てることはできません。

代表取締役(代表者)が所有していた株式はどうなる?

死亡した社長が保有してい株式は、相続財産として相続人に承継されます。

株式の相続は、以下の2つの方法があります。

単純相続

株式をそのまま相続人に承継する方法

株式分割相続

株式を複数の相続人に分割して承継する方法

相続人が複数人いる際は、遺産分割協議によって誰がどれだけ株式を相続するのか決める必要があります。

代表取締役が死亡した際の株式の取扱い

代表取締役としての地位は相続の対象とはなりませんが、代表取締役が株式を所有していた場合、その株式は相続の対象となります。

株式が相続される場合には、相続人の意思を無視して後任の代表取締役を決定することはできません。そのため、誰が株式を相続するかなどを早急に相談し、決めたうえで、後任選任の手続きを進める必要があるでしょう。

会社を解散させる場合の手続きについて

代表取締役が死亡して、後継者の不在などを理由に会社を解散させる場合は、株主総会を開催して解散の決議を行う必要があります。

解散の決議が行われたのちには、解散の登記をして清算手続きを行うことになります。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

役員選任や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。