役員変更登記申請は、会社の重要な変更を法務局に届け出る手続きです。必要書類が多く、その綴じ方にもルールがあるため、初めての方には少し複雑に感じるかもしれません。しかし、適切な方法で書類を綴じることで、スムーズな登記申請が可能になります。この記事では、役員変更登記申請の必要書類の綴じ方について、具体的に解説します。

法務局へ提出する役員変更登記申請書類の綴じ方を解説します

.jpg)

なぜ綴じ方が重要なのか?

法務局に提出する書類は、その量が多いため、バラバラにならないように整理して綴じる必要があります。綴じ方が不適切だと、書類の確認に時間がかかったり、最悪の場合、補正(書類の訂正)を求められたりする可能性もあります。正確に綴じることで、審査が円滑に進み、早期の登記完了に繋がります。

綴じる前の準備:書類の確認と順番

書類を綴じる前に、まずは以下の点をしっかり確認しましょう。

- 書類の種類と枚数: 申請に必要なすべての書類が揃っているか、枚数に不足がないかを確認します。

- 押印漏れ: 必要な箇所に会社の実印や代表取締役個人の実印が押印されているか確認します。

- 文字の誤り: 誤字脱字がないか、記載内容に間違いがないか最終確認します。

これらの確認が済んだら、以下の順番で書類を重ねていきます。この順番が、書類を綴じる際の基本的な並び順になります。

- 登記申請書

- 登記すべき事項を記録した書面(OCR用紙またはCD-R等)

- オンライン申請の場合は不要です。

- 株主総会議事録(または取締役会議事録、取締役の過半数の一致を証する書面など)

- 就任承諾書(辞任届)

- 印鑑証明書(新任の取締役・監査役、代表取締役など)

- 本人確認証明書(新任の取締役・監査役)

- 委任状(司法書士などに代理申請を依頼する場合)

- その他添付書類(定款、株主名簿など、事案に応じて必要となる書類)

書類の綴じ方:具体的な手順

書類を綴じる方法はいくつかありますが、ここでは一般的な方法を2つご紹介します。

1. 左上2箇所(または1箇所)をホチキスで綴じる方法

最も一般的な方法です。

- 上記で確認した順番通りに書類を重ねます。

- 左上を揃え、書類がずれないように注意しながら、**左上2箇所(または1箇所)**をホチキスでしっかり綴じます。

- 書類の枚数が少ない場合は1箇所でも構いませんが、枚数が多い場合は2箇所を推奨します。

- ホチキスの針は、書類の厚さに応じて適切なものを選びましょう。

2. 袋とじにする方法(推奨)

特に書類の枚数が多い場合や、より厳密な管理を求める場合に推奨される方法です。書類の差し替えを防ぐ効果もあります。

- 上記で確認した順番通りに書類を重ね、ホチキスで左上を綴じます。

- 綴じた書類の左端を、ホチキスで綴じた部分もまとめて製本テープや契約書用テープで袋とじにします。

- テープは、書類の端から少しはみ出すように貼ります。

- テープを貼った後、テープと書類の境目に会社の実印または代表取締役個人の実印で契印(割印)を押します。この契印は、テープと書類にまたがるように押すことで、書類の改ざん防止になります。テープの継ぎ目ごとに押す必要はありません。書類全体にわたって1か所押印すれば十分です。

綴じるときの注意点

- 書類の破損に注意: ホチキスや製本テープを使用する際に、書類を破ったり汚したりしないよう慎重に行いましょう。

- 契印の押し忘れ: 袋とじにする場合は、必ず契印(割印)を忘れずに押してください。

- クリアファイルなどに入れない: 提出時はクリアファイルなどに入れず、そのままの状態で提出します。

- 印鑑の押し方: 押印する際は、かすれや二重押しに注意し、鮮明に押すように心がけましょう。

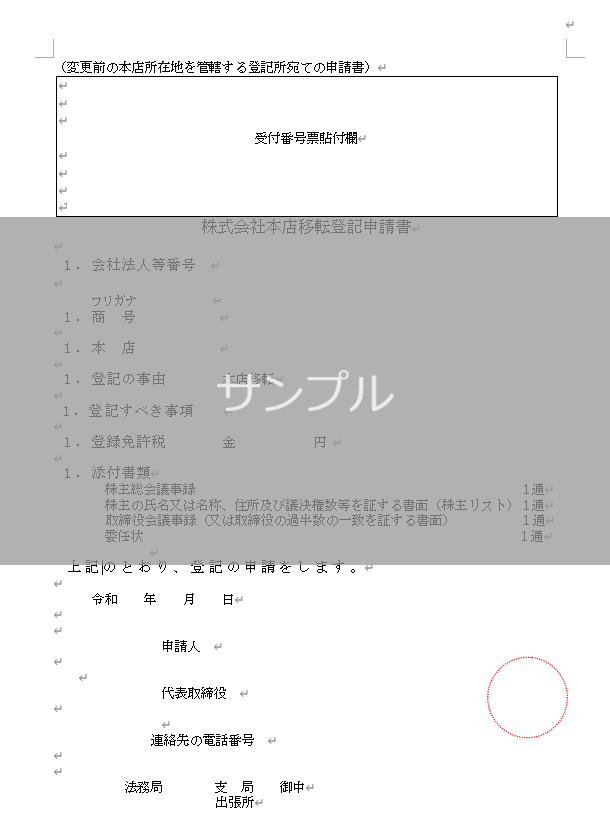

役員変更の各種変更登記申請書のテンプレートを無料でダウンロードできます

役員変更の変更登記申請書のテンプレート(ひな形)を用意しました。

GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

※状況により内容を変更してご利用ください

- 株式会社 役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)

- 株式会社 役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(監査役)が就任した場合)

- 株式会社 役員変更登記申請書(取締役会設置会社の役員の全員が重任)

- 株式会社 役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社において取締役全員が各自会社を代表する場合又は株主総会で代表取締役を選定する場合に、役員の全員が重任)

- 株式会社 役員変更登記申請書(取締役会非設置会社において、役員全員が重任した場合に、互選で代表取締役を選定するための役員変更登記申請書)

- 役員変更登記の委任状

役員変更登記書類の作成、綴じ方、申請はGVA 法人登記にお任せください

今回は綴じ方のお話でしたが、そもそも役員変更登記申請には必要な書類が多く、綴じ方以前に書類の準備の難易度が高いです。

GVA 法人登記なら、必要情報を入力するだけで登記申請書類を自動作成できます。オプションを使えば書類の製本から申請までサポートされますので、ご自身で書類を作成・申請するのが不安な方はぜひご利用ください。

GVA 法人登記はこちら

まとめ

役員変更登記申請の書類の綴じ方は、一見すると細かいルールに思えますが、正確な登記申請のために非常に重要です。この記事で紹介した方法を参考に、適切な綴じ方で書類を提出し、スムーズな登記手続きを行いましょう。もし不安な場合は、管轄の法務局や司法書士に相談することをおすすめします。

関連記事:合同会社の代表社員変更・交代の登記とは?手続きや必要書類を解説