株式と聞くと、上場会社のように証券取引所で自由に売買できる株式をイメージされる方が多いかもしれませんが、実は日本で発行される株式のほとんどは株式の譲渡を制限している譲渡制限株式です。

株式の譲渡制限をしている会社(株式譲渡制限会社)とはどのような会社で、株式の譲渡制限をしない会社と比べてどのようなメリットがあるのかまでは分からないという方も多いと思います。そこで、本記事では、株式譲渡制限会社(非公開会社)についてメリットやデメリットとともに株式を譲渡する際の注意点について解説します。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成

費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】

①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中

②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)

③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?

公開会社と非公開会社

株式会社をはじめとする会社については会社法に様々な定めがあります。株式会社は公開会社と非公開会社の2種類に分類することができ、全部又は一部の株式の内容として譲渡について会社の承認を必要とする旨の定款の定めがない会社を、会社法上は公開会社として定義されています(会社法(以下法)第2条第5号)。一方でそのような定めがある会社は、一般的に非公開会社といわれ、株式譲渡制限会社などといわれることもあります。

誤解されやすいのですが、公開会社であるというのは必ずしも上場会社を意味するものではありません。公開会社か非公開会社というのは、株式の譲渡に制限があるかないかの区別です。

株式譲渡制限会社(非公開会社)にするための手続き

非公開会社とするための方法としては、

①会社を設立する際から非公開会社として設立する方法

②公開会社として設立後に非公開会社となる方法

の2つがあります。

①と②に共通するのは定款に株式の譲渡にあたって会社の承認を必要とする旨の定めを置くことおよび登記を行うこと(法第911条第3項第7号、第107条第1項第1号)です。

なお、ここで譲渡を承認する機関は、株主総会や取締役会とするのが一般的ですが、その他にも代表取締役や取締役による承認も認められると考えられています。

また、②の場合には、株主総会を開催して定款変更を行う必要があります(法第466条)。その他にも②の場合は、既存の株主を保護するため、反対株主への通知なども必要となる点に注意が必要ですが、株券を発行している会社である否かによっても手続きが変化するため、本記事では割愛します。

株式譲渡制限会社のメリットとデメリット

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社の主なメリットは以下の3つが挙げられます。

①機関設計の自由度が高くなる

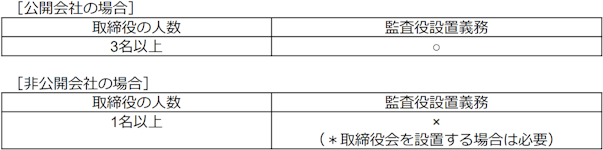

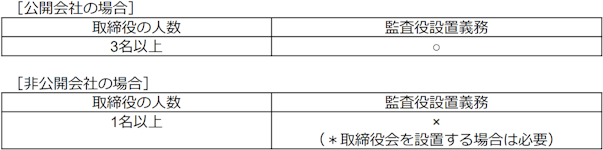

公開会社は、取締役会の設置義務があります(法第327条第1項第1号)。そのため、取締役を3名以上設置し、監査役を設置する必要があるということはその分、役員報酬などのコストがかかることになります。

一方、非公開会社の場合には公開会社のような機関設置義務は基本的にはありません。取締役会を置く必要がないため、取締役は1名でよく、取締役会を置かない限り監査役の設置義務もありません。

こうした自由な機関設計やコストを抑えることが可能になるのは非公開会社のメリットの一つです

②会社経営基盤の安定化を図ることができる

株式の譲渡にあたって会社の承認を必要とするという点の最大のメリットは、全く知らない第三者が株主となることを防ぐことができるという点にあります。

株主総会は、会社の最も重要な意思決定機関であり、役員の選任や解任、さらには報酬の決定についても権限を有しています。そのため、全く知らない第三者が株主になると、保有する割合によっては取締役、つまり経営者としての地位を剥奪されてしまうリスクや役員報酬を安価にされてしまうリスクと隣り合わせになってしまいます。

その他にも、非公開会社では取締役の任期を10年まで伸ばすことが認められています(法第332条第2項)。

そのため、長期的な視点で同じ取締役が会社を経営することが可能となるため、会社経営のための基盤を安定させることができます。

③手続きが簡略化できる

非公開会社であるか公開会社であるかを問わず、株式会社は株主総会を年に1回は行う必要があります(法第296条第1項)。株主総会は会社の意思を決定する重要な機関のため、その招集手続きは法律に定められた内容・スケジュールに沿って行うことが義務づけられています。

公開会社の場合には株主が多数いることが想定されているため、株主総会は招集通知を原則として書面で株主総会の日から2週間前までに発送する必要があります。

これに対し、非公開会社の場合には株主総会の日から1週間前までに発すれば良く、取締役会設置会社でない場合には定款でさらに短い期間にすることも認められています(法第299条)。

株式譲渡制限会社のデメリット

株式譲渡制限会社の最も大きなデメリットは新株発行による資金調達の可能な範囲が限られるという点です。

非公開会社は、非公開会社のままでは上場することはできません。そのため上場会社のように新株を発行して広く市場から資金を調達するということができず、買い手の範囲が限られてしまうというのが最も大きなデメリットです。

譲渡制限株式を譲渡するための方法・手続き

譲渡制限株式を譲渡する場合には以下の手続きが必要です。

①譲渡人からの譲渡承認請求

譲渡制限株式を譲渡しようとする場合、その譲渡人は、会社に対し譲渡を承認するように請求を行います。一定の場合は、譲渡制限株式を取得した譲受人から請求することもできます。

②会社が譲渡の可否を決定

①に対して会社が譲渡を承認するか否か決定し、①の請求をした人に対し通知を行います。

③-1 会社が譲渡を承認した場合

譲渡が可能となり、株式譲渡手続きが完了すると譲受人は株主となります。

③-2 会社が譲渡を承認しなかった場合

この場合、会社は株主に2週間以内に通知を行う必要があります。これをしないと会社は譲渡を承認したものとみなされてしまうため注意が必要です。

また、譲渡承認請求の際に譲渡承認しない場合の株式買取も請求されているときは、会社または会社の指定する買取人がその株式を買い取る必要があります。

譲渡制限付株式と譲渡制限付株式報酬やストックオプションとの違い

最後に譲渡制限付株式と近年会社の経営実務においてよく見られる譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock,RS)やストックオプションとの違いについて簡単に解説します。

まず、譲渡制限付株式報酬は非公開会社が発行する譲渡制限付株式ではなく、当事者間の合意によって譲渡を制限しているものです。取締役等の報酬の一つとして利用されており、当事者間の合意で在任中は譲渡できない契約を結んでおき、自身が退任した時などに譲渡可能としておくことで、在任中に株価を上昇させるインセンティブを持たせるスキームです。

次にストックオプションですが、こちらは株式ではなく、新株予約権を報酬として付与する制度です。新株予約権とは株式を買うことのできる権利で、行使した時点で初めて株式を取得することができます。これも上場等の一定の条件で行使できるように定めておくことで、取締役等が会社の利益を上げるインセンティブとなるよう制度設計をするのがよく見られるスキームです。

上場を目指すベンチャー企業などでも頻繁に用いられており、非公開会社の場合にも採用するメリットのある制度といえます。

まとめ

非公開会社(株式譲渡制限会社)は公開会社に比べて資金調達の範囲が限られるというデメリットはあるものの、会社の経営基盤を安定させるほか、手続きの負担を減らすことができるというメリットもあります。日本の多くの会社は非公開会社としてスタートし、その後上場する際に公開会社へと変更する会社が非常に多く見られます。

本記事を参考に会社の規模や目的に応じて適切な制度選択を行うことでよりよい会社経営を目指しましょう。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png)

.jpg)