株式会社における資金調達手段として、融資と並んでよく検討されるのが「増資」です。会社が新たに株式を発行し、それを引き受けてもらう(株式を購入してもらう)ことで資金を調達する方法で、法律上の正式な名称は「募集株式の発行」といいます。銀行融資などと異なり財務上は負債にならず返済不要であることが特徴で、事業開始直後でまだ経営や資金繰りが安定していないスタートアップ企業などにおいてよく用いられる資金調達方法です。

本記事では、この増資の登記手続きを自分で法務局に申請するための方法や、必要書類、会社の種類による注意点について詳細を解説します。

増資(募集株式の発行)登記手続きを自分で法務局に申請する方法

- 法人変更登記申請の書類作成方法

- ①法務局の申請書テンプレートを利用

- ②オンラインサービスの「GVA 法人登記」を利用

- ③法務局のオンラインサービス「登記ねっと」を利用

- ④司法書士に依頼

- 増資(募集株式の発行)の登記手続きは自分で申請できる

- 増資(募集株式の発行)の登記とは?

- 増資(募集株式の発行)登記の手続きの方法

- 資本金額の増資登記を自分で手続きするには?

- 増資登記手続きの必要書類

- GVA 法人登記なら必要書類もすべて自動作成

- 自分で増資登記の手続きをする場合の変更登記申請書の記載例(非公開会社の場合)

- 増資(募集株式の発行)の登記手続きを自分で申請する際の注意点

- (非公開会社の場合)株主総会の決議は特別決議が必要(原則)

- 発行できる株式数には上限があります

- 自己株式の処分を伴う場合は記載事項が増える

- 増資のメリット・デメリットを把握してから手続きを検討しましょう

- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

- GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

- この記事の内容は動画でも解説しています

法人変更登記申請の書類作成方法

まずはじめに、法人登記の書類作成方法を解説します。書類作成には「GVA 法人登記」の利用など主に4つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に向いている申請方法をご確認ください。

①法務局の申請書テンプレートを利用

法務局で公開されている無料のテンプレートを利用して、自分で書類作成から申請までをおこなう方法です。費用がかからないメリットがある半面、専門的な登記知識を必要とします。一か所でも間違えると補正が入りますので、利用の際は注意が必要です。

②オンラインサービスの「GVA 法人登記」を利用

オンラインで必要書類が自動作成できるサービスです。登記知識を必要とせず、画面の案内に従うだけで書類が作成できます。最短7分・費用5,000円~と、時間と費用を極力抑えて効率よく登記申請したい方におススメです。

③法務局のオンラインサービス「登記ねっと」を利用

法務局のオンラインサービスを利用する方法です。オンラインで書類の作成から申請までできるメリットがありますが、ソフトウェアのインストールや電子証明書の事前準備が必要です。また、UIが複雑なため、初心者の方には難易度の高い方法です。

④司法書士に依頼

登記知識がなくても相談しながら勧められる、丸投げできるなどのメリットがあります。ただし、安くはない手数料(専門家報酬)の支払いが必要なので、費用を抑えたい方にはおすすめしません。また、依頼先の選定や複数のやりとりなど、時間的な手間が多少かかります。

それぞれの方法を表にまとめましたのでご確認ください。

比較項目 | ①法務局テンプレート | ②登記ねっと | ③GVA 法人登記 | ④司法書士 |

|---|---|---|---|---|

難易度 | 非常に高い | 非常に高い | 低い | 非常に低い |

手間 | 専門知識が必要 | 操作が難しい | 画面に従うだけ | 丸投げできる |

所要時間の目安 | 数日以上 | 登記知識による | 最短7分 | やりとりが必要 |

費用の目安 | 0円 | 0円 | 5,000円~ | 数万円〜 |

増資(募集株式の発行)の登記手続きは自分で申請できる

増資にはいくつかの方法がありますが、一般的な第三者割当増資などであれば自分で登記申請することは十分可能です。

登記申請書や株主総会議事録などの申請書様式(テンプレート)をテンプレートダウンロードサイト(GVA 法人議事録)や法務局ホームページからダウンロードして書類を作成したり、法務省のオンライン申請システムを利用して自分で申請することができます。

また、それよりも手軽にできる方法として、GVA 法人登記などの書類作成を支援するサービスを利用してネット上で登記書類を作成し、法務局に郵送する方法もあります。サービス利用料はかかりますが、正確な書類作成のための情報収集や、提出後に修正(補正)が必要になった場合のロスなどの時間を削減できます。

次章以降にて、増資の登記申請を自分で行う方法について詳しく解説します。

増資(募集株式の発行)の登記とは?

会社設立時には資本金が出資されます。増資とは、会社設立後に株式を既存株主や第三者へ割り当て、出資の履行を受けることで資本金を増額することを指します。増資にはいくつかの種類があり、既存株主への新株発行の場合は「株主割当増資」、特定の第三者に新株を引き受けてもらうことを「第三者割当増資」、不特定多数の投資家や出資者などの希望者を勧誘する場合は「公募増資」と、株式引受人が誰かによって呼び名が異なります。

「資本金の額」と「発行している株式の数(発行済株式の総数)」は会社の登記事項の1つですので、増資により資本金の金額や発行済株式総数が変更(増加)した場合は、管轄法務局でその旨登記しなければなりません。

増資に限らず、ほとんどの登記は変更の事実が生じてから2週間以内に登記をしないと過料が科されてしまう可能性があります(2週間を経過したとしても増資の登記を行うことは可能です)。

増資する場合は、増資した後に行うことになる変更登記も見据えて必要書類の準備をしておく必要があります。

また、登録免許税として3万円or増資額の1000分の7(例:1億円の場合は70万円)の高い方の金額を納税しなければなりません。高額な増資の登記を行う場合は登録免許税もその分高額になります。

増資(募集株式の発行)登記の手続きの方法

増資を実施する場合、まずは自社の株式を発行することになります。株式を発行するためには、以下の手続きが必要です。

(1)非公開会社であれば株主総会の特別決議、公開会社であれば取締役会の決議(原則)

(2)株主総会(または取締役会)を開催して募集事項を決定

(3)株主または第三者が株式を引き受け

(4)出資の履行(金融機関などに払込期日までに払い込む。出資の対価は現金だけでなく現物出資の形を取ることも可能だが金銭出資が一般的)

上記がなされることで、増資の効果が発生します。増資後は2週間以内に必要書類を用意して法務局にて登記を行います。

なお、合同会社においても増資の概念はありますが、株主に対して株式を発行する方法ではなく、社員による持分出資として管理されます。

資本金額の増資登記を自分で手続きするには?

自分で増資の登記手続きを行うために、上記の手続きをよりわかりやすく記載したいのが以下になります。

- 株主総会で増資の決議を行う。

- 増資の申し込みを受け付ける。

- 株式の割当てを決定する。

- 出資者が出資金を払い込む。

- 新株が発行され、増資の登記をする。

増資により資本金の金額や発行済株式総数が変更(増加)した場合は、管轄法務局でその旨登記しなければなりません。登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記をしなければならない旨が定められています(会社法第911条1項)。

増資登記手続きの必要書類

増資の登記をするための必要書類は以下のとおりです。これら必要書類を用意し、押印および収入印紙を貼って法務局に持参もしくは郵送で提出します。増資の登記は本店移転など変更手続きに比べると複雑なので書類には不備がないよう注意しましょう。

- 株主総会議事録(非公開会社の場合など)

- 取締役会議事録(公開会社の場合や募集事項の決定を取締役会に委任した場合、割当てを取締役会で決定した場合など)

- 株主リスト

- 株式の引き受けの申し込みを書する書面 or 総数引受契約書

- 出資金が払い込まれたことや払込み金額を証明できる書類(例:銀行口座の預金通帳の写しなど)

- 資本金の額の計上に関する証明書

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

GVA 法人登記なら必要書類もすべて自動作成

GVA 法人登記では、増資などの変更登記に必要な情報をオンラインで入力すれば、登記申請書はもちろん、重要な添付書類もすべて自動作成。株主総会議事録や株主リスト、出資金の振り込み証明など手間のかかる書類準備の手間や費用をかけずに、司法書士事務所に依頼したり法務局に行くことなく登記手続きを完了できます。

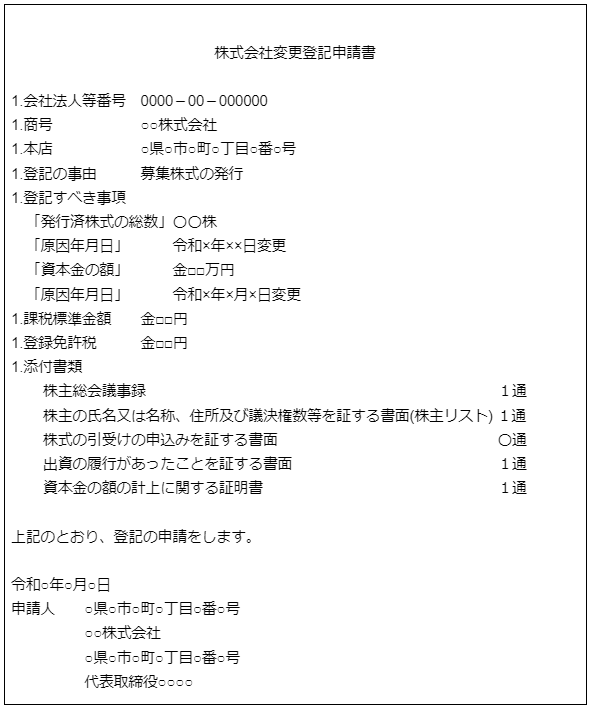

自分で増資登記の手続きをする場合の変更登記申請書の記載例(非公開会社の場合)

増資の登記の際に法務局へ提出する申請書の記載例は、以下のとおりです。

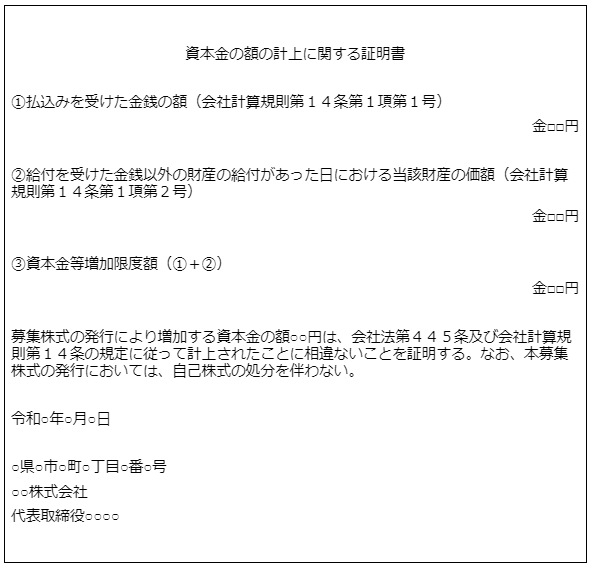

資本金の額の計上に関する証明書の記載例は以下のとおりです。なお、以下の記載例は自己株式の処分を伴わないことを前提にしています。

その他の添付書類の記載例については、こちらをご覧ください。

関連記事:募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類とひな形(テンプレート)

増資(募集株式の発行)の登記手続きを自分で申請する際の注意点

(非公開会社の場合)株主総会の決議は特別決議が必要(原則)

非公開会社(おもに中小企業)における増資(募集株式発行)は株主総会の決議により、増資の登記変更の際は法務局へ株主総会議事録を提出します。このとき、株主総会の決議は普通決議ではなく特別決議が必要です(会社法第199条第2項、第309条第2項第5号)。

定足数や賛成する議決権数が普通決議よりも加重されます。株主総会議事録の記載内容も普通決議とは異なってきますから、増資の登記において法務局へ提出する株主総会議事録の記載は、特別決議を行ったことが分かるよう記載する必要があります。

発行できる株式数には上限があります

会社は、あらかじめ定款にて自社が発行できる株式の最大数(発行可能株式総数)が定められています。増資の登記の際には超過がないか確認する必要があります。

また、株式発行にあたり1株あたりの金額を定めますが、この金額は原則として適正な額でなければなりません。

増資の登記それ自体は、書類さえ用意できればそれほど難しい作業ではありません。むしろ、増資そのものを行う方が、さまざまな手続が必要になり関係法令の規制を受けるため複雑で大量の作業が必要になります。

自己株式の処分を伴う場合は記載事項が増える

増資が自己株式の処分を伴っている場合、「資本金の額の計上に関する証明書」には株式発行割合や自己株式処分差額(会社計算規則第14条第1項第4号)、資本金等増加限度額を記載する必要があります。

増資(募集株式の発行)の登記申請の期限や注意点は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:増資の登記の期限や申請を怠った場合のリスク、登記懈怠による過料について解説

増資のメリット・デメリットを把握してから手続きを検討しましょう

増資の登記は、専門家でなくとも自分で行うことは可能です。しかし「企業価値や株価など条件決定をどうするか」「必要な決議は株主総会の決議と取締役会の決議のどちらなのか」「自己株式の処分を伴う場合は申請書類に何を記載すればよいのか」「発行可能株式総数の変更、定款変更を伴うのか」など、注意すべきポイントがあります。資金調達手段として、融資と比較したメリット・デメリットを押さえた上で、登記の手続きをどの方法でやるか検討しましょう。

そのため、増資の登記を申請する場合は事前に法務局で必要な手続きや書類、具体的なスケジュールを確認しておくとスムーズに増資の登記ができるでしょう。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

増資や減資など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。

書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。

募集株式の発行についての詳細はこちら

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

- 登記申請書

- 株主総会議事録

- 株主リスト

- 払込証明書

- 取締役会議事録

- 総数引受契約書

- 資本金の額の計上を証する書面

- 会計帳簿(DESの場合)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】

①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)

②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\増資の登記するなら/

この記事の内容は動画でも解説しています

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。