最近、話題にのぼることの多いYouTuberですが、実際にYouTubeチャンネルを運営されている方も増えてきています。

YouTubeチャンネルの運営で収益が上がってきて、今後の運営をどうするべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

年間の売上や利益が一定額を超えてくると、法人成りすることで節税につながる場合があります。年間の課税所得が800万円を超える場合には、法人成りを検討することをおすすめします。

本記事では、「YouTuberが法人成りするメリット・デメリット」を解説します。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成

費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】

①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中

②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)

③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

YouTuber(ユーチューバー)の法人成りとは?

YouTuberが法人成りするときに、適した「会社の種類」は事業展開のケースごとに異なります。株式会社が良い場合と、合同会社が良い場合をそれぞれ解説します。

法人成りとは

法人成りとは、もともと個人事業主としてビジネスをしていた方が会社を設立することです。個人事業主が起点なので、オーナーと経営者が同じ一人会社 (マイクロ法人)として設立するケースが多くなります。マイクロ法人は、事業や規模拡大よりも節税や社会保険料を節約するために設立される特徴があります。

株式会社か合同会社が法人成りの対象になる

会社は「株式会社・合同会社・合資会社・合名会社」の4種類があります。しかし、現在設立される会社の大半が、株式会社か合同会社です。

YouTuberで法人成りする場合も、株式会社か合同会社で設立するのが良いでしょう。

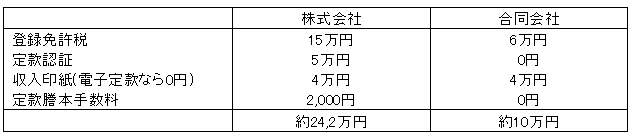

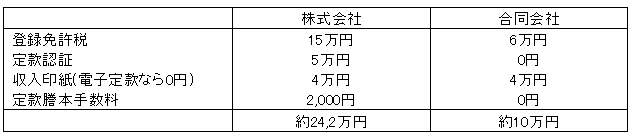

株式会社と合同会社で大きく異なるのは、設立にかかる費用です。株式会社で約24.2万円、合同会社で約10万円と、合同会社の方が設立費用は安くなります。

例)株式会社と合同会社の設立費用例

YouTuberは資金や会社規模、在庫を必要としないことが多く、このようなケースの場合は合同会社がおすすめです。事業を多角化せず自分自身がYouTuberとして活動することが前提なら、合同会社との相性が良いでしょう。

なお、株式会社や合同会社では責任が出資額の範囲に限定されるというメリットはありますが、大きな資金を必要としないYouTuberではこのメリットは限定的です。

どちららにするかは将来の事業拡大や多角化の予定、資金調達、資金を出資する株主などステークホルダーの存在などを踏まえて検討しましょう。最近ではYouTuber関連事業の会社が上場するケースもあり、会社を大きくしていきたいなら株式会社がおすすめです。

YouTuberが法人成りするメリット

すでにYouTubeチャンネルを運営しているYouTuberが、法人成りするメリットは多くあります。主なものを3つ解説します。

法人として取引ができるようになる

法人成りする大きなメリットの1つは、社会的信頼性が大幅に向上することです。

広告の出稿やPRなどコラボをする会社によっては、個人との取引ができない会社もあります。企業案件を受けるにあたって、法人成りするメリットは大きいといえるでしょう。

設立時点で一定の状態でスタートできる

YouTubeチャンネルを運営しているYouTuberが法人成りする場合には、すでに知名度や収益が発生しており個人事業主時代の事業や資産を引き継げます。

その代わり買掛金や未払金、負債なども引き継ぐことになりますが、プラスの方が大きいなら特に問題ないでしょう。

何も事業をしておらず、いきなり会社を設立する場合には売上ゼロからのスタートです。開業資金や運転資金のことを考えると、むしろマイナスからのスタートになります。それと比較すると、最初から売上があることは非常に大きなメリットです。

YouTuberの場合、引き継ぐのは無形のノウハウやチャンネル登録者数が中心となります。不動産や有価証券、動産、明確な契約や権利を保有しているケースは少ないので、会社設立の際に必要になる現物出資関連の手間も少なくてすみます。

節税効果が得られる

法人成りすると消費税が2年間(2期)免除されます。

これには

「資本金1,000万円未満」

「1期目上半期の課税売上高が1,000万円以下」

「1期目上半期の給与等支払額が1,000万円以下」

などの条件がありますので、確認して対策しましょう。

節税効果で考えると、個人としての課税所得が、500万円程度を超えたタイミングで法人成りを検討しましょう。800万円を超えると、節税面では法人成りしたほうが良いといわれています。

また、法人成りすることで、経費として損金計上できる範囲が広がり、全体での節税効果が高くなります。

個人としての所得税5~45%に住民税や復興特別所得税を加えると最大57.1%にもなります。

資本金1億円以下の中小企業であれば、法人税15~23.2%に法人事業税、法人住民税を加えて最大約37%と節税効果が期待できます。

個人事業主の場合 : 所得税+住民税+復興特別所得税=最大57.1%

法人成りした場合 : 法人税+法人住民税+法人事業税=最大36.9%+7万円

また、法人成りして青色申告をすることで「欠損金を繰越」できる期間が長くなります。個人の場合には最長3年のところが、法人は最長10年となります。欠損金の繰越期間が長いと、資金繰りがしやすくなります。白色申告は欠損金の繰越ができないので、ご注意ください。

YouTuberが法人成りするデメリット

YouTuberが法人成りする場合、当然デメリットも発生します。主なデメリットを4つ解説します。

法人化に伴うコストの増大

法人成りで株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など、どの会社を設立するにも費用はかかります。

また、法人成りすると会社を運営するコストも発生します。

会社として社会保険への加入が必要になり、「健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料」の半分を会社が負担することになります。さらに労災保険や雇用保険への加入も必要になります。

また、株主総会、取締役会、経理作業の複雑化など会社の運営・管理コストや手間がかかるようになります。

税金の負担が増える

法人成りには節税メリットもありますが、赤字の場合でも法人住民税などの納付が必要になります。

個人事業主の場合には、赤字であれば所得税や住民税などはかかりません。しかし、法人の場合には、赤字でも法人住民税の均等割が最低7万円かかります(資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合)。業績によっては税負担が大きくなる可能性があります。

役員報酬の変更の自由度が低くなる

法人の役員報酬を決めると、基本的に1年間は変更できません。

役員報酬を変更できるタイミングが決まっており、売上の増減に応じて自由に変更できなくなります。プラットホームからの広告収入に頼るYouTuberは、急な制度変更などで売上減少が生じる可能性があります。経営を安定させるためには、あらかじめ収益の多角化などの検討も必要でしょう。

経費(損金)にできる対象が変わる

基本的には法人成りすることで経費にできる対象は広まりますが、接待交際費など経費にできる範囲に制限が生じるものもあります。

例えば個人事業主なら、事業に関係した交際費は全額経費にできます。

しかし、法人化した場合には制限があり、交際費を全額経費にできない場合があります。

特定の経費の支出に偏っている場合、法人化した後も問題なく経理処理できるか確認が必要です。

YouTuberはメリット・デメリットを比較して法人成りを検討しましょう

YouTuberの法人成りにメリットとデメリットがあります。

もともとYouTubeチャンネル運営で収益が発生している場合には、節税効果が発生し、社会的な信頼性が向上するという大きなメリットがあります。反面、会社の設立に費用がかかり、会社運営や管理の費用も発生し、役員報酬変更の自由度が低くなるなどのデメリットも発生します。

また、法人成りする会社の種類は、事業の多角化など会社を大きくしていきたいなら株式会社、YouTubeチャンネルの運営だけを行っていくなら合同会社がおすすめです。

メリットやデメリット、今後の事業展開などを視野に入れて法人成りと会社の種類を検討しましょう。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png)

.jpg)