ストックオプション(新株予約権)とは?

「ストックオプション」は言葉は知っているという方は多いと思いますが、正確な理解をされている方は少ないのでないでしょうか。単語として見聞きする機会に比べて実際にそれを行使するタイミングは少ないのがその理由のひとつです。

ストックオプションは米国では1970年代以降、有能な経営者獲得の手段として利用が増えました。日本国内では1997年の商法改正以降利用されるようになり、その頃から増えたネット系ベンチャー企業の上場とともに認知が広まりました。

その制度やメリット・デメリットは、上場を目指すスタートアップ・ベンチャー企業のためにあるといっても過言ではないでしょう。

最近はストックオプションの種類も多様化し、税制や付与者の費用負担の観点からも選択肢が増えています。

多様化したとはいえ、ストックオプション(新株予約権)の発行では株主総会での決議や登記申請が必要です。以下の記事では、ストックオプションにおける基礎的な知識をまとめています。

関連記事:ストックオプションとは?その歴史から種類、メリット・デメリットを紹介

関連記事:新株予約権とは?ストックオプションとの違いや権利行使をわかりやすく解説

ストックオプションを発行するメリット・デメリット

ストックオプションとは、株式会社において役員や従業員が、自社株を一定の行使価格で購入できる権利および報酬制度のことです。将来性のあるビジネスモデルだけど、まだ会社は小さく、人材採用に大きなコストを割けない会社が、将来の株価向上を見込んで人材獲得やモチベーション向上に利用されます。

どんな企業にも使えるのでは?と思われがちですが、ストックオプションの効果が向いている企業やシーンがあります。代表的なのはビジネスやサービスの新規性や高い成長性です。

その他にもメリット・デメリットがあります。新しく起業した会社ではどれでもマッチするわけでなく向き不向きがあります。もし検討する場合は、自分の会社が合っているかは確認しておきましょう。

企業による向き不向きやメリット・デメリットについて以下の記事で詳しくまとめています。

関連記事:ストックオプションを発行することのメリット・デメリット

ストックオプションの付与比率はどのくらいにすべきでしょうか?

「ストックオプションの付与比率」とは、簡単に言えば株式全体の中で、ストックオプションがどのくらいの割合になるかの比率です。

発行できるだけ発行したくなりますが、付与比率をどうするかによって将来の株価や株主構成に影響もあるため、ストックオプション発行において重要な議論の一つです。また、付与比率を検討する際にはたいてい「誰にどれだけ付与するか」もセットで議論になります。

一般的なスタートアップでは付与比率は全体の10%程度になることが多いようです。IPO後などに権利が行使されると、安い株価で株式が最大10%増えることになります。これが株価に影響する可能性もあるため、全体に対して一定の割合で設定する必要があります。

その他、一般的な付与比率などについてこちらの記事でも詳しく紹介しています。

関連記事:ストックオプションの付与比率はどのくらいが適切なのでしょうか

.png?w=500&h=109)

無償型・有償型の違いと、税制適格ストックオプションについて

ストックオプションにはいくつかの種類があります。

代表的な選択肢が「無償型」か「有償型」か、と無償型にする場合は「税制適格」にするかどうかです。

無償型ストックオプションは、その名の通り、付与対象者からみて無償で付与されます。元手がいらないので誰にでも発行しやすいですし、制度との相性も良いでしょう。

有償型は、付与対象者がお金を払って購入するものです。付与時点・権利行使時点で払込みが必要となりますが、無償型ストックオプションと同様にインセンティブ報酬として活用されています。

また、無償型の場合は条件を満たすことで「税制適格ストックオプション」として扱うことができます。これにより、無償か有償かの違いに加え、課税タイミングが変わります。

通常ストックオプションを付与する従業員は若かったり金融商品の取引経験が少ないことが多いため、これら制度を利用することで発行がしやすくなるというメリットがあります。

それぞれの種類の詳細や、税制適格ストックオプションに必要な要件については以下の記事でも詳しく紹介しています。

関連記事:無償型ストックオプションと有償型ストックオプションの違いとは?

関連記事:税制適格ストックオプションとは?

ストックオプション(新株予約権)の消却とは?

発行されたストックオプションは「行使」もしくは「消却」のタイミングを迎えます。

行使は、IPOを無事達成し、株式が購入される手続きですが、「消却」はご存知でしょうか?

通常、ストックオプションは行使の条件として、その会社の取締役や従業員であることが定められており、それら身分を喪失したときは会社が無償でストックオプションを取得することができる内容とされていることが多いです。

その他にも、付与対象者が会社の競合に当たる会社に関わった場合や、不正行為および反社会的勢力との関わりが判明したときなどにも同様に無償で取得する条件が設定されているのが一般的です。

これら条件に該当した場合、会社がその新株予約権を取得します。取得した分を不要と判断した場合に行うのが「消却」です。行使時期を迎えていない株式はあくまで潜在的なものですが、この存在が将来の株式全体の価値に影響するので、通常の株式と同じような手続きが法律で定められています。

ストックオプションの消却と必要な手続き方法についてこちらの記事でもまとめました。

関連記事:ストックオプション(新株予約権)の消却とは?

ストックオプションの発行にかかる費用はいくら?

会社でストックオプションを発行することになったら、どの位の費用を見積もっておけばよいのでしょうか?

ストックオプションの発行には大きく分けて3つのプロセスがあり、それぞれで費用が必要になります。

- 発行数や発行対象者の決定

- 株主総会や取締役会での発行決議

- 発行したストックオプションの登記申請

ポイントとしては、どのプロセスも多少は専門家の支援が必要になるということです。

これらを自社だけで行うのは難しいですし、過去の事例をもとにした専門家の知見は有用です。

幅はありますが、これら3つのプロセスで数十万円、特殊なものによっては数百万円程の費用を要する場合もあります。

それぞれのプロセスでかかる費用の内訳などについてこちらの記事にもまとめましたのでご参考ください。

関連記事:ストックオプションの発行にかかる費用について

.png?w=500&h=109)

スタートアップ企業でストックオプションを発行するために必要な準備と手続き

ストックオプション発行を検討するところまできた場合にも、様々な検討ポイントが必要になります。

- どの種類のストックオプションにするか?

- 税制適格要件は満たせるか?

- 誰にどれだけ付与するか?全体して付与比率をどのくらいにするか?

- 行使価格はいくらにするか

- どのような発行手続きが必要か

などなど。もちろんこれら以外にも細かいポイントもあります。

こちらの記事ではストックオプション発行に必要な準備と手順をまとめました。もしストックオプション発行を検討することになったら一読してみてください。

関連記事:スタートアップ企業におけるストックオプション発行の準備と手続きの流れ

ストックオプションを発行したら登記申請が必要なのをご存知ですか?

忘れてはいけないのが、ストックオプション発行後の登記申請です。通常株式と同じように、ストックオプションを発行したら会社の登記簿に記載し、必要な人が閲覧できる状態にしておく必要があります。

ここまで会社を経営されてきた方なら、増資や役員変更、本店移転といったタイミングで登記申請のご経験はあるかと思います。あの登記簿にストックオプション発行の記載が必要なのです。

以下の記事では、具体的に登記簿内にストックオプションがどう記載されるか、どんな事項が必要かについてくわしくまとめています。

ここまできたらストックオプション発行手続きも終盤です。しっかり理解しておきましょう。

関連記事:ストックオプションを発行したら登記申請が必要な理由

.png?w=500&h=109)

ストックオプション発行の登記申請にかかる費用の内訳

株主総会で決議をしたら、最後にストックオプション発行の登記申請をします。ストックオプションを割り当てた日から2週間以内の登記が必要になります。

登記申請にかかる費用は2つに分けられます。

- 登記申請書類の作成(申請書類を作成し、必要な添付書類を準備、押印する)

- 登記に必要な登録免許税(必要な金額の収入印紙を購入する)

このステップは司法書士や弁護士に依頼することも多く、数十万円程度になりますが、登記申請書を自力で作成できれば、費用を安く抑えることも可能です。後述するGVA 法人登記などのサービスを利用することで手間を減らしながらコストを抑えて作成することも可能です。

なお、ストックオプション関連登記の登録免許税は以下になります。

ストックオプション発行:9万円

ストックオプション行使:行使により増加する資本金額に1000分の7を乗じた額(3万円の以下になる場合は3万円)

ストックオプション消却:3万円

以下の記事では各登録免許税について、それぞれのタイミングや費用の詳細について紹介しています。

関連記事:ストックオプションの登記(発行・行使・消却)における登録免許税について

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

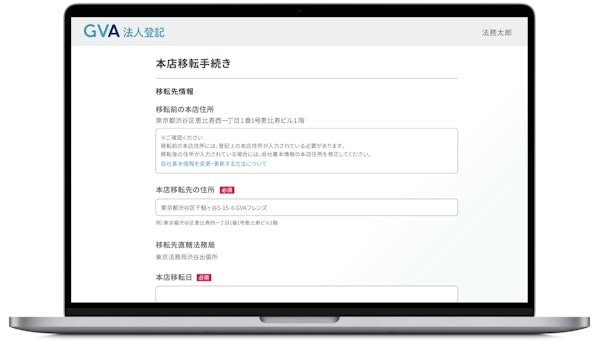

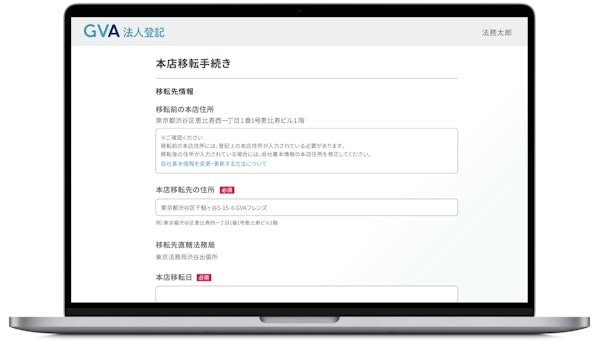

GVA 法人登記なら、新株予約権の発行(ストックオプション)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の新株予約権の発行(ストックオプション)による登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、新株予約権の名称や総数などの必要情報を入力するだけで株式会社の新株予約権の発行による変更の登記(ストックオプション)に必要な書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます。書類作成にかかる費用は32,000円なので、司法書士など専門家に依頼するよりもリーズナブルです。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

- 役員変更(新任、辞任、重任、退任)

- 役員の住所変更

- 募集株式の発行

- 商号変更

- 目的変更

- 株式分割

- 剰余金等の資本組入れ

- ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる新株予約権の発行(ストックオプション)による変更の登記の書類

- 株主総会議事録

- 株主リスト

- 新株予約権割当契約書

- 登記申請書

- 取締役会議事録

※申請状況により、一部作成されない書類もございます

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】

①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)

②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\ストックオプションの登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png?w=500&h=109)