スタートアップやベンチャー企業において、セットで語られることが多いキーワードといえば、間違いなく「ストックオプション」が挙げられるでしょう。

イケてるビジネスモデルだけど会社はまだ小さい。でも将来は成長が見込まれる企業では、このストックオプションを通じて優秀な社員を採用したり、社員のモチベーションを高めるツールとしているのはご存知だと思います。

ただし、このストックオプション、実際に取得したり行使したりする機会は少なく、細かい定義となるとよく知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事ではストックオプションについて、用語の解説から、実際に採用するときの手続き、忘れてはいけない登記申請方法までを紹介します。

※本記事は2023年5月29日に開催された国税庁及び経済産業省による、信託型ストックオプションの税制に関する説明会の内容を反映していない内容となっております。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成

費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】

①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中

②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)

③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

ストックオプションとは?

ストックオプションとは、株式会社において役員や従業員が、自社株を一定の行使価格で購入できる権利および報酬制度のことです。

この権利を付与された役員や従業員が、将来株価が上昇したタイミングでこの権利を行使することで、市場価格より安く株式を取得、その後、市場価格で株式を売却することで、行使価格と市場売却価格(行使価格から見ると株価上昇分)との差額が利益(キャピタルゲイン)になります。

給与や役員報酬などと比較して金額が大きくなることもあり、権利を付与された人にとっては業績や企業価値向上における大きなインセンティブになるのが特徴です。

その反面、自社の株価が行使価格よりも下回る可能性もあり、その場合キャピタルゲインを得ることができなくなります。そのため、報酬制度として効果を発揮しやすいのは、まだ時価総額の低い上場前の段階で権利を付与するケースで、そのためスタートアップ企業との相性が良い制度といえます。

ストックオプションの仕組みは以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:ストックオプションの仕組みとは?種類やメリット・デメリットを解説

ストックオプションの歴史

金融先進国である米国で始まった制度です。当初は株式や社債といった金融商品に付随する制度でしたが、1970年代以降、有能な経営者獲得のための手段としての利用が増え、ヨーロッパでも利用が拡大しました。

日本では1997年の商法改正以降、制度として利用されるようになり、1999年の東証マザーズの開設以降、ベンチャー企業の上場増加とともに利用される機会が増えました。

.png?w=500&h=109)

ストックオプションが向いている企業・シーン

現時点では高額な報酬を支払うことはできないが、将来高い成長が見込まれるスタートアッ

プ企業がもっとも向いているといえるでしょう。

まだ未上場で成長著しい企業であればあるほど上場時に高い株価、時価総額となる可能性は高くなり、報酬が大きくなります。株式投資でも、注目の低い将来の有望株に投資する手法がありますが、現時点と将来の価値の差が大きければ大きいほど効果が大きくなるのです。

なお、すでに上場している企業でも社員持株会と併用してストックオプションを付与するケースもありますが、値上がり幅を考えると報酬としての魅力は若干弱くなります。その反面、現時点の株価が安定していることで確実に利益が出るというメリットもあります。

ストックオプションのメリット

メリットとしてはおもに報酬額としての面と、企業価値に連動することによるモチベーション効果が大きくなります。

- 現在の知名度や業績では採用できない優秀な人材の獲得、従業員のつなぎ止めに効果がある

- 業績や企業価値が向上し、株価が上がらなければ報酬が発生しないため、成功報酬的に作用する

- 業績や企業価値向上が報酬に直結するため、モチベーション向上の効果がある

- 賞与などの報酬に比較して、税制面でメリットがある場合がある

ストックオプションのデメリット

デメリットとしては、あらかじめストックオプションの内容や対象者、付与数を決定しなければならないことです。そのため、将来の状況を予測しきれなかったり、変化に対応できなかったりすることもあります。

- 付与の配分や誰を対象にするかによっては組織内に軋轢を生む可能性がある

- (特に未上場の場合)上場後にストックオプションを行使した後に、会社の中核を担う人材の退職リスクが増す可能性がある

- 行使できるタイミングで十分な利益が確保できない場合、組織内の士気に影響する可能性がある

- 株価が上昇しなければ報酬としての効果がなくなる可能性がある

ストックオプションと新株予約権の違い

ストックオプションと似た用語に「新株予約権」があります。

概念としては、新株予約権の利用形態のひとつとして、役員や従業員に付与するストックオプションがあるという関係性になります。

新株予約権は、会社法で「株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう」と定義されています。新株予約権を手に入れた人は「会社の株式を、あらかじめ決められた金額で購入することができます。これに対し付与対象者や目的限定したものがストックオプションと一般的に呼ばれます。

ストックオプションの種類

ストックオプションは付与の仕方や税制によっていくつかの種類に分けられます。代表的なものを紹介します。

税制適格ストックオプション

従来から用いられているもっとも一般的なストックオプションです。単にストックオプションと呼ばれるものも、税制適格ストックオプションを指していることが多いです。

権利行使の時点で付与時よりも株価が上昇している場合に、その差額が報酬となります。また、税制適格の条件を満たすことにより、権利行使時でなく株式売却時に課税されます。付与者からみて、利益確定するタイミングで課税されるので、ストックオプションという制度に適した方法ともいえますが、企業からみて損金算入はできません。

株式報酬型ストックオプション

株式で報酬を支払うケースで使われる方式です。権利行使価額を1円など、低く設定することによって、権利行使時の株価が実質的な報酬となるようにしたストックオプションです。

税制適格条件を満たさないストックオプションとなりますので、権利行使時と株式売却時の両方で課税されますが、企業からみると損金参入が可能です。経営者や経営陣に対する多額のボーナスや、役員の退任後に慰労金目的で用いられることも多く、株価上昇のインセンティブが大きく働く方式といえます。

有償型ストックオプション

役員などに対して、新株予約権をそのときの時価で発行するものをいいます。

通常のストックオプションは付与時には無償であることが一般的ですが、有償型ストックオプションでは付与時に対価の支払いが必要となります。こちらは株式売却時に課税され、損金算入はできません。

信託型ストックオプション

発行時点では付与対象者や配分を決めずに受託者にストックオプションを信託し、信託期間が終了するタイミングで、在籍期間や役職、貢献度に応じてストックオプションを付与するものです。

付与対象となる役員や従業員の入社時期や、業績への貢献度がまだわからない段階で条件を決めなければならないという従来のストックオプションの課題を解決する方法として近年注目されています。

ストックオプション導入の手続き

ストックオプション導入に必要な手続きは会社法で規定されており、基本的には以下のステップを経て行われます。

①新株予約権の募集事項の決定

まず新株予約権の募集事項を決定します。決定すべき項目としては

- 募集する新株予約権の内容や数量

- 発行価額

- 行使価額

- 割当日

- 払込期日

また、これら項目は公開会社かどうかにより機関決定の方法が異なります。公開会社であれば原則として取締役会、非公開会社であれば株主総会の特別決議となります。

②総額引受方式による割当契約

決定した付与対象者と割当契約を締結します。

通常の新株予約権では、決定した募集事項の通知後に新株予約権の申込みと割当ての手続きが必要ですが、付与対象者や割当数が決まっている場合は、その手続きを省略することもできます。この方法を総額引受方式といいます。

③新株予約権原簿の作成

発行後はすみやかに新株予約権原簿を作成することが義務付けられています。原簿には以下の内容の記載が必要です。

- 新株予約権者の氏名と住所

- 新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数

④新株予約権の登記申請

発行後、割当日から2週間以内に会社の登記簿の変更が必要です。この2週間を過ぎてしまうと登記懈怠(けたい)とみなされ、過料と呼ばれる制裁金の支払いが発生する可能性があります。ストックオプション発行の流れにおいては終盤ですが、確実に登記申請を行いましょう。

⑤新株予約権等の付与に関する調書の提出

税制適格ストックオプションの適用要件として、新株予約権者の氏名などを記載した調書の所轄税務署に提出する必要があります。調書の提出を忘れてしまうと税制優遇措置の適用が受けられず、付与対象者が負担する税額を増えてしまったり、報酬として効果が薄まってしまう可能性がありますので注意しましょう。

IPOできなかった(しなかった)場合のストックオプションの扱いはどうなる?

IPO(上場)するということ自体、スタートアップ企業にとってはハードルの高いイベントであり、中にはIPOできなかったり、何らかの事情で取り止めたり延期する場合もあります。

一般的には、ストックオプションは発行時に設定する権利行使条件として、会社がIPOすることを前提にしていますす。その場合はIPOしない限りは権利行使ができません。また、延期が長引くことで権利行使期間を過ぎてしまった場合も同様に行使できませんが、会社の事情によっては権利行使期間の延長をするといった対処も考えられます。

ストックオプションを発行したら登記申請が必要です

株式会社が、ストックオプションを含む新株予約権を発行したら、割当日から2週間以内に会社の登記簿に変更を申請する必要があります。増資など、株式数や資本金額に変更がある場合はもちろん登記申請が必要ですが、将来行使される可能性がある新株予約権も登記が必要な事項となっています。

ストックオプションの登記で記載される主な項目は以下のとおりです。

・新株予約権の名称(「第◯回 新株予約権」などの形式が多い)

・割り当てる新株予約権の数

・新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

新株予約権を行使した時に発行される株式の種類や数、算定方法が記載されます。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

行使する際に払い込む金額(行使価額)などが記載されます

・新株予約権を行使することができる期間

・新株予約権の行使の条件

退職した場合は行使できない、といった条件が定められています

・会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

・新株予約権の発行日

登記申請が必要な他の項目に比較して、ストックオプションの登記は複雑な内容になる傾向があります。しっかり理解して専門家に相談するか、専用の支援サービスの活用をおすすめします

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

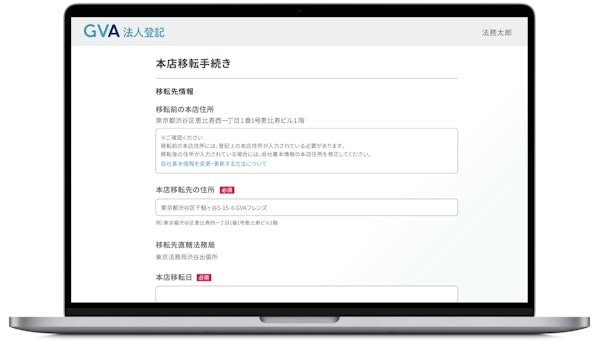

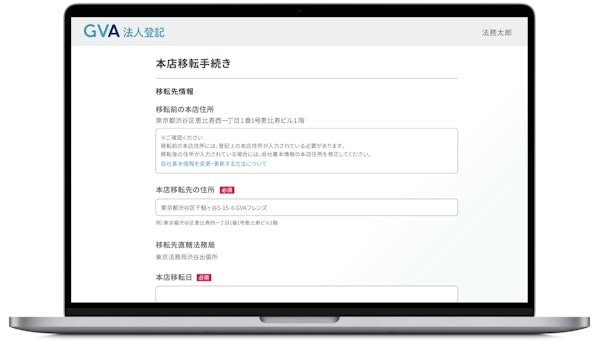

GVA 法人登記なら、新株予約権の発行(ストックオプション)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の新株予約権の発行(ストックオプション)による登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、新株予約権の名称や総数などの必要情報を入力するだけで株式会社の新株予約権の発行による変更の登記(ストックオプション)に必要な書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます。書類作成にかかる費用は32,000円なので、司法書士など専門家に依頼するよりもリーズナブルです。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

- 本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

- 役員変更(新任、辞任、重任、退任)

- 役員の住所変更

- 募集株式の発行

- 商号変更

- 目的変更

- 株式分割

- 剰余金等の資本組入れ

- ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる新株予約権の発行(ストックオプション)による変更の登記の書類

- 株主総会議事録

- 株主リスト

- 新株予約権割当契約書

- 登記申請書

- 取締役会議事録

※申請状況により、一部作成されない書類もございます

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

【クーポン利用手順】

①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)

②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\ストックオプションの登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png?w=500&h=109)