会社の役員についての文脈のなかで「社外〇〇」というワードを聞いたことがある方は多いと思います。例えば以下のような単語です。

- 社外役員

- 社外取締役

- 社外監査役

- 社外取締役 監査等委員

どれも「大企業にありそうな役職」「実績のある経営者がなっていそう」と、なんとなく「凄そう」という印象の言葉ではありますが、それぞれの役割や会社に設置する目的はご存知でしょうか?

本記事では「社外〇〇」のひとつである「社外監査役」について、

・社外監査役の設置検討のためにどんな手続きが必要なのか調べている方

・役員変更の手続き(特に登記申請)を簡単に済ませる方法はないかお探しの方

など基礎知識から必要書類、登記にかかる費用までを詳しく解説します。

なお、社外取締役の変更登記についてはこちらの記事もご覧ください。

関連記事:社外取締役の役員変更登記申請ガイド〜基礎知識から必要書類、費用までを詳しく解説します

費用を抑えて自分で役員変更登記必要書類を作成するなら「GVA 法人登記」が便利です

役員変更登記の必要書類は、株主総会議事録、株主リスト、登記申請書など必要となる書類が多く、登記申請経験のない方がにとっては、自分で準備するには難易度が高いかもしれません。

自分で書類を作成して申請することも可能ですが、不備があると受理されず、作り直している間に期限の2週間が増えてしまうこともありますので注意が必要です。そんな方におススメなのが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」です。

GVA 法人登記は、案内に従い必要情報をフォームに入力するだけで、登記申請に必要な書類がすべて自動作成できるオンラインサービスです。

【GVA 法人登記の特徴】

- 役員変更登記に必要な書類が24時間いつでも作成できます。

- 固定費・月額費なし、スポットで購入できるので、無料登録しておけばいつでもご利用可能です。

- 登記知識のない方でも、簡単にご利用できる仕様になっています。

- 法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポート。ポストに投函するだけで申請が完了します。

GVA 法人登記はこちら

【GVA 法人登記で役員変更登記の変更登記書類を自分で作成された事例】

実際にGVA 法人登記で役員変更登記の書類を作成された、H&innovation株式会社の事例です。登記に自分の労力と時間を割きたくなかったとのことから「GVA 法人登記」をご利用いただきました。

詳しい内容は、こちらをご確認ください

UIがわかりやすく使いやすかったので2回目の利用も即決でした

社外監査役とは?

「監査役」とは、株式会社において取締役や会計参与など役員の業務を監査や監督する役職です。その会社が経営において業務や会計上の不正がないかをチェック、是正する役割を担います。「取締役」と並んで会社の役員の一つですが、どの会社でも取締役よりは人数は少ないのが一般的です。

この監査役に社内からではなく社外の立場から就くのが社外監査役です。

人数の多い取締役では、社内から昇進して就任するイメージも強いです。もちろん監査役も社内から就くことは可能ですが、上記の役割を鑑みると社外だからこそ役割が果たせる可能性もあります。社外からであれば、組織や事業、社長を含む他の取締役とのしがらみや利害関係がなく、客観的に意見することができる立場ということが特徴です。高い知見が求められるため弁護士や公認会計士など特定分野関する豊富な知見・経験を持つ方が就くケースも多くなります。

なお、監査役だけでなく取締役も社外から就くことができ、これらを総称して「社外役員」と呼ぶ場合もあります。

社内から就任する監査役との違い

監査役は、もともとその会社出身で、取締役と同じように昇進や異動の結果として監査役になるようなケースもあります。

「社内」でも「社外」でも監査役として求められる役割は同じですが、かつて社員だったということ=同僚や上司が取締役会にいる可能性がある、のが大きな違いです。

社内から就任する監査役には、業務フローに通じていたり社内事情に詳しく情報が得やすいというメリットがある反面、なれ合いになってしまったり、人間関係上、客観的な立場での監査がしにくくなる可能性があります。

社外監査役と非常勤監査役の違い

会社の役員を表す際に「常勤」「非常勤」といった単語がよく使われます。これらは会社法や商法で明確に定義されているわけではありませんが、役員の勤務実態を識別し、報酬や課税額(法人税の決定など)の確認のために用いられることがあります。

ですので、社外監査役が常勤か非常勤か、どちらにしなければならないという決まりはありません。ただし、監査役会設置会社の場合は、常勤の監査役を選定しなければなりません。

なお、「社外」ということから他社でもなんらかの役職に就いている可能性が高く、実際は非常勤というケースがほとんどでしょう。

社外監査役に就くための条件

社外監査役の要件について、2014年に改正された会社法2条16号では以下のように定められています。

- 社外監査役の就任前10年間にその会社または子会社の取締役・会計参与・支配人・従業員であったことがないこと

- 就任前の10年間にその会社または子会社の監査役だった場合には、監査役就任前10年間で会社又は子会社の取締役・会計参与・支配人・従業員であったことがないこと

- 親会社などの取締役・監査役・支配人・従業員でないこと

- 親会社などの子会社(兄弟会社など)の業務執行取締役・従業員でないこと

- 会社の取締役・支配人・重要な従業員・会社を支配している者の配偶者や二親等内の親族ではないこと

.png?w=500&h=109)

社外監査役の任期

社内か社外かに関わらず監査役の任期は4年です。ただし、法律上は最長10年(非公開会社の場合)の中で設定することができます。社内か社外か、で任期が異なることはありません。

ただし、監査役に求められる役割を考えると、あまりに長い任期は馴れ合いや多様性の低下につながる可能性があります。社外監査役に求められる役割にとって効果的な任期を設定しましょう。

株式会社における監査役の選任方法

役員の選任では、事前に候補者の選定や就任承諾のための条件調整なども必要ですが、手続きとしては次のステップを経て行われます。

- 株主総会の開催、役員の選任決議

- 監査役候補者の就任の承諾

- 株主総会議事録や就任承諾書、本人確認証明書などの準備

- 役員変更の登記申請、登記簿上での公示

※任期や員数の変更を伴う場合、合わせて定款の変更も必要です。

もちろん上記以外にも株主総会の招集などの所定の手続きも必要になります。

少なくとも、部長や課長といった役職のように、社内で決定すればいいものではないこということは押さえておきましょう。

就任する監査役の報酬について

会社の役員はその役割や義務が法律で定められており、役員報酬に関しても金額の決め方や変更手続きなど、一定のルールがあります。

新しく就任する取締役の場合、社内の部長など役職者からの昇格という場合も多いですが、監査役の場合は専門性が求められることもあり、特定領域の経験がある人が中途で入ってきたり、社外監査役という立場で就任するケースもあるようです。

どちらにしても役員が多数いる会社なら報酬制度が準備されている可能性も高いので問題ありませんが、そうでない場合は報酬をどうするか検討が必要です。

役員報酬は、給与と比べると以下のような特徴があります。

- 決まったタイミングでしか変更されない(変更する場合は事業年度の開始から3ヶ月以内に株主総会等で決議し、議事録を作成する)

- 役員報酬は損金に参入(費用として認められる)するためには、一定の条件がある

自由な役員報酬の変更を認めてしまうと、期中に役員報酬を増減させることで利益操作や税金のコントロールができてしまいます。会社の利益は法人税額にも直結するため、税務署も厳しく取り扱っているのです。

もし社内に役員がおらず、報酬額をどうするか迷ってしまう場合は国税庁が公開している民間給与実態統計調査結果なども参考にすることもおすすめです。企業規模ごとの平均的な役員報酬額などを知ることができます。

監査役が就任したら変更登記申請が必要です

監査役が就任したら登記申請を行います。一般的な株式会社では株主総会と登記申請はセットで必要となる場合があります。株主総会が終わって安心してしまい登記申請を失念してしまわないよう注意しましょう。

取締役や監査役の役員変更は決議しただけでは対外的には効力発生を主張できません。登記申請することで登記簿に反映され、社外からでも役員変更したことを確認できるようになります。

登記申請は、監査役の就任(新任)時だけでなく、重任(再任)や退任、辞任など、役員変更であれば必ず必要なので忘れずに手続きしましょう。

監査役就任の登記申請に必要な書類

新しく監査役が就任する登記申請では、登記申請書を含め以下の添付書類が必要になります。

なお、登記申請書様式(フォーマット)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。

- 役員変更の登記申請書(法務局に届け出た会社実印が必要。司法書士に委任する場合は委任状に会社実印を押印する)

- 株主総会議事録(一般的に議事録作成者が押印する)

- 株主リスト(法務局に届け出た会社実印を押印する)

- 就任承諾書(新監査役の印鑑は認印でも可)

- 本人の確認ができる書類(住民票の写し、免許証やマイナンバーカードのコピー)※別途印鑑証明書の添付を求められている場合には不要

- 委任状(代理人である司法書士が申請する場合)

上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備は完了です。

※登録免許税の金額はこの記事内で後述します。

.png?w=500&h=109)

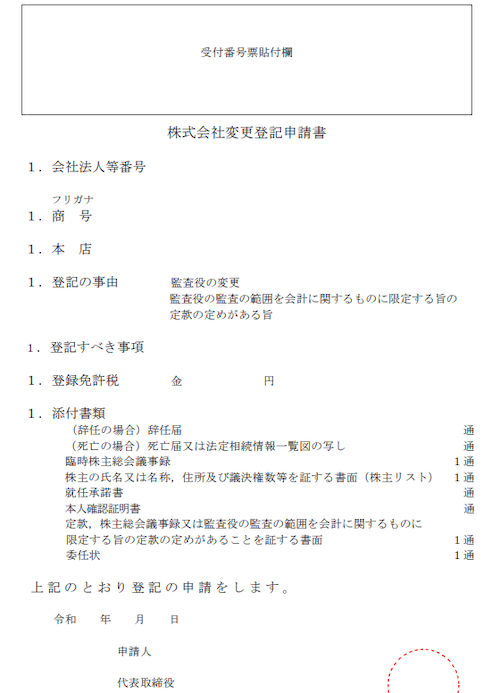

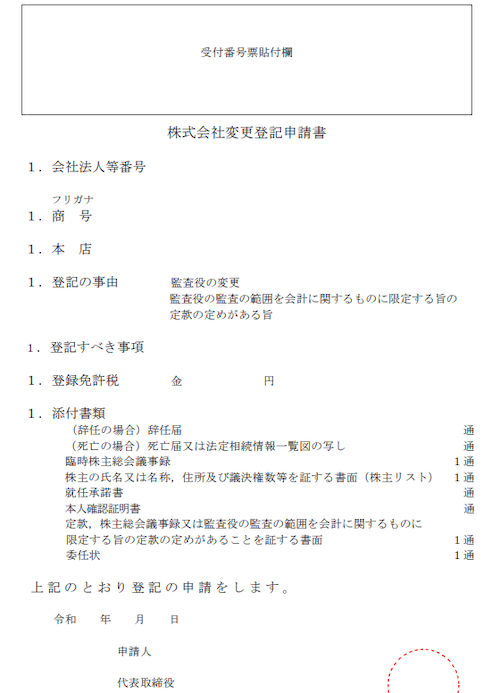

監査役就任の変更登記申請書、必要書類の記入例

では、役員就任(新任)の変更登記申請書の記入例を見てみましょう。

以下は法務局Webサイトでダウンロードできる、監査役の変更登記申請書のテンプレートの抜粋です。(監査役の就任のみでなく、広く変更に対応できる書類になっているのでご注意ください)

記載される項目は、会社法人等番号、社名、本店所在地にはじまり、役員に関する事項(役員の資格や就任日)、登録免許税額や添付書類が並びます。

この書類に押印および、登録免許税分の収入印紙を貼付し、添付書類と合わせて法務局に提出することで登記申請が完了します。

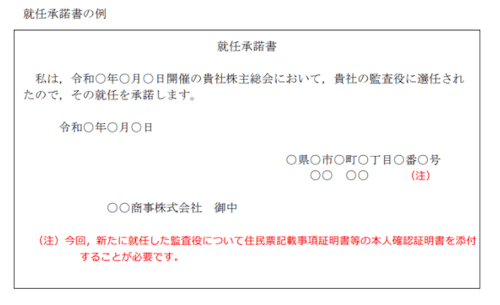

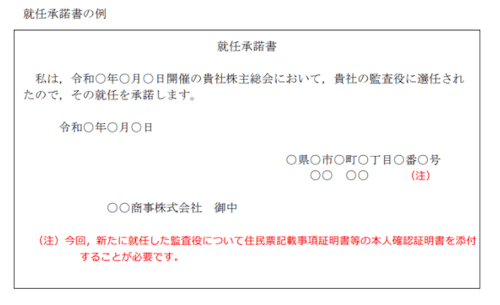

そして、以下は就任承諾書の例です。こちらも上で紹介した、法務局WebサイトからダウンロードできるPDFファイル内に含まれていますのでご参考ください。

監査役就任登記の申請期限は2週間なので注意しましょう

役員変更をしたら、管轄の法務局に2週間以内に登記申請します。就任日の翌日を起算日として2週間以内に申請が必要です。役員変更であれば、新任、退任、重任(再任)、辞任、解任などどれも同じ期限の起算方法になります。

※「起算日」は民法140条では「初日不算入」と定められています。期間を定める時は、変更が生じた日の翌日から計算するのが原則です。

なお、役員変更以外の登記申請も原則として変更後2週間以内の登記申請が必要です。登記申請の必要があるならできるだけ早く登記申請する、くらいの感覚でちょうどいいでしょう。

万が一、登記せずに2週間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

結論としては、登記申請できなくなるわけではないので、気付き次第できるだけ早く登記申請を行ってください。登記のみの懈怠でなく、役員の選任手続きも懈怠している場合は臨時株主総会の開催と役員選任の決議も必要です。

ただし、登記懈怠したまま放置した場合、その期間に応じて、代表取締役に対して過料(かりょう)という制裁金が科される場合があります。さらに懈怠を続けると、休眠会社とみなされ解散手続きになってしまう「みなし解散」の対象になる可能性もあります。役員変更は任期に差はあれど定期的に発生するので確実に手続きしておきましょう。

監査役就任登記申請にかかる費用・料金

登記申請にかかる費用の内訳は3つに分かれています。

①申請書類、必要書類の準備:1万円〜数万円

※司法書士に依頼する場合、役員変更の登記申請の報酬の平均額は28,851円(出典:平成30年の日本司法書士連合会による報酬アンケート)

②役員変更登記申請に必要な登録免許税:1万円(資本金が1億円を超える会社の場合、3万円)

※役員変更の各種類(新任・退任・辞任・重任(再任))はどれも同じ金額です。

③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円

たいていの方は低額なのでほぼ考慮しなくてもいいでしょう。

②の登録免許税はどんな方法を使っても必ずかかりますので、登記申請の費用を安くするなら①をどこまで節約できるかがポイントになります。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.png?w=500&h=109)

.jpg)