株式会社の代表者は「代表取締役」という肩書になりますが、合同会社の代表者は「代表社員」という肩書になります。合同会社では他にも「業務執行社員」や「職務執行者」など、あまり聞き馴染みのない肩書が用いられます。

この記事では、合同会社における代表者員、業務執行社員、職務執行者の役割やそれぞれの違いをご紹介します。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成

費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】

①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中

②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)

③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

合同会社の代表社員とは?

まずは、合同会社の代表である代表社員について、その役割・業務内容や責任について解説します。

合同会社における「社員」とは?

合同会社における「社員」とは、その合同会社の所有者である地位にある人を指します。株式会社でいうところの「株主」です。一般的に、社員というと会社の従業員や正社員をイメージしますが、合同会社の「社員」は会社の持主、つまり会社に出資した人物を指します。

会社の持主が出資の対価として株式を取得する株式会社と異なり、合同会社をはじめとする持分会社(合同会社以外には合資会社と合名会社があります)では、出資の対価として持分を取得します。

株式会社は法令の仕組上、会社の所有と経営の分離が確保されていますが、合同会社では社員自身が経営に携わるため所有と経営が分離されていません。そのため、合同会社における「社員」は、出資しながら経営業務も行うことになります。

もちろん、会社所有者としての「社員」以外にも、従業員を雇用することは可能です。

代表社員は合同会社の代表権を持つ

代表社員は、合同会社の代表であり、株式会社でいうところの代表取締役です。代表取締役と異なり、「社員」である以上は必ず会社へ出資をしているのがポイントです。

会社の代表者であり経営者ですから、労務管理の対象とはならず労災保険や雇用保険といった労働者のための労働保険や社会保険も対象外です。

原則として、合同会社において業務を執行する社員は、各自が持分会社を代表します(会社法599条1項、2項)。ただし、定款で、業務を執行する社員の中から代表社員を定めることができ(会社法599条3項)、定款の定めがある場合は定められた者のみが代表社員となります。代表社員は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為の行為をする権限を有します(会社法599条4項)。

定款で代表者の代表権に制限を加えることも認められていますが、制限を加えられていることを知らない取引先等の第三者に対しては意味をなしません(会社法599条5項)。第三者からすれば、代表社員という肩書からすれば完全な代表権を有していると信じ代表権に制限がかけられているとは疑わないのが通常の商慣習なので、このような第三者の信頼を保護するためです。

代表社員が自らの職務執行について他人の権利を侵害する不法行為を行ってしまった場合、合同会社も損害賠償責任を負います(会社法600条)。代表社員は合同会社の代表ですから、職務上の代表社員の不法行為=合同会社の不法行為とみなされるのです。

代表社員になると、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に氏名と住所が記載されます。

法人が代表社員となることもできますが、この場合は後述の職務執行者を選任する必要が

あります。

職務執行者を設置するケース

合同会社の「社員」は、法人でもなることが可能ですが、合同会社の「社員」は出資のみならず経営業務にも携わらなければなりません。そこで、法人が「社員」となった場合、業務を執行する「社員」としての職務を行うべき者、すなわち職務執行者を選任し、その職務執行者の氏名・住所を他の社員に通知する必要があります(会社法598条1項)。

通常、職務執行者は「社員」となった法人の取締役・理事・使用人の中から選任されます。職務執行者は、経営業務を行う権限はありますが代表社員と異なり代表権を持つわけではありません。

合同会社の代表社員就任の手続き、登記申請を検討している方は以下の記事も参考にしてください。

関連記事:合同会社の代表社員就任の変更登記とは?申請方法と必要書類を解説

代表社員と、株式会社における代表取締役との違い

株式会社の代表である代表取締役は、会社へ出資していない人が選任されるケースもあります。株式会社では所有と経営が分離されているので、株主から経営を任された地位にあるのが代表取締役です。

合同会社では、代表社員は定款などで定められますが、必ずしも選任しなければならないものではありません。この場合は、業務を執行する社員各自が合同会社を代表します。株式会社でいうところのオーナー社長(株主でもあり代表取締役でもある)のイメージに近く、従来の有限会社に近い点もあります。

合同会社の代表社員の変更登記はGVA 法人登記が便利です

GVA 法人登記なら必要情報をフォームに入力するだけで、簡単に必要書類が作成できます。

時間と費用を節約して登記申請を済ませたい方はぜひチェックしてください。

サービスサイトはこちら→GVA 法人登記

合同会社の業務執行社員とは?

合同会社では、業務を執行する社員(業務執行社員)を定款で定めることもできます。ここでは、業務執行社員の役割をご紹介します。

業務の執行に責任を持つ社員

合同会社をはじめとする持分会社では、業務を執行する社員(業務執行社員)を定款で定めることができ、この場合の業務執行の決定プロセスは、業務執行社員の過半数をもって行うことが原則です(会社法591条1項)。

業務執行社員は、会社経営につき善良な管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務)を負い(会社法593条1項)、会社のために忠実に職務行う義務(会社法593条2項)を負います。さらに、競業避止義務や利益相反取引に関する規制(会社法594条、595条)にも服します。自らの職務を怠った場合は会社に対する損害賠償責任を負うほか、場合によっては第三者に対して損害賠償責任を負うこともあります。このように、株式会社における役員と同等の義務・責任を負うのが業務執行社員です。

業務執行社員を定款で定めた場合、業務を執行しない社員は、持分会社の業務および財産状況を調査する権限を有するのみとなります(会社法592条1項)。

業務執行社員は、株式会社でいうところの平取締役(代表取締役ではない取締役)に近いイメージです。業務執行社員の中から定款で代表社員を定めた場合、他の業務執行社員は代表社員とはなりません。そして、代表社員のみが代表権(合同会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限)を有することになります。

なお、業務執行社員は、登記事項証明書(登記簿謄本)に氏名のみが記載され、住所は記載されません。

合同会社の業務執行社員と代表社員の違い

業務執行社員と代表社員は、どちらも合同会社の経営を行う権限と責任を有する点で共通しますが、異なる点もあります。ここでは、両者の違いを解説します。

代表権を持つかどうかが異なる

定款で代表社員が定められている場合、その代表社員が会社を代表し、他の業務執行社員は代表権を有しません。代表権は代表社員が持ちつつ、日常的な業務執行は業務執行社員が担うという役割分担となります。代表社員と業務執行社員の両方が定款で定められている会社では、代表と業務執行の役割が分担されているといえます。

合同会社の代表社員・業務執行社員の変更には登記申請が必要

合同会社の代表社員・業務執行社員を変更した際は登記申請が必要です。ここでは、登記申請の流れや必要書類を解説します。

社員変更には登記申請が必要

合同会社の代表社員や業務執行社員は定款で定められ、会社の登記事項証明書にその氏名や住所が記載されています。そのため、社員の変更=登記事項証明書の記載内容の変更となりますから、社員の変更があった際は定款の変更と合わせて登記申請も必要になります。

合同会社の代表社員や業務執行社員は、株式会社でいうところの代表取締役・取締役・監査役といった「役員」に近いイメージですが、株式会社と異なり任期は存在しません。そのため、総会等の何らの手続を経なくとも長期間にわたり経営に携わることも可能です。

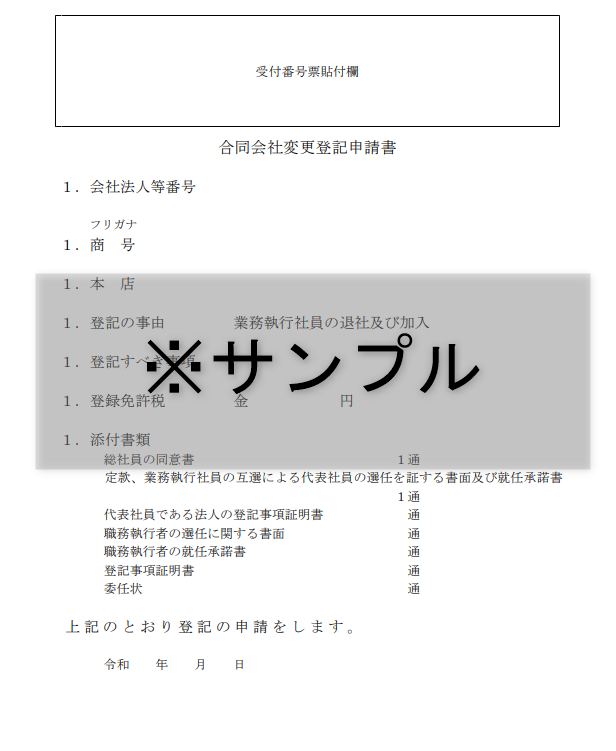

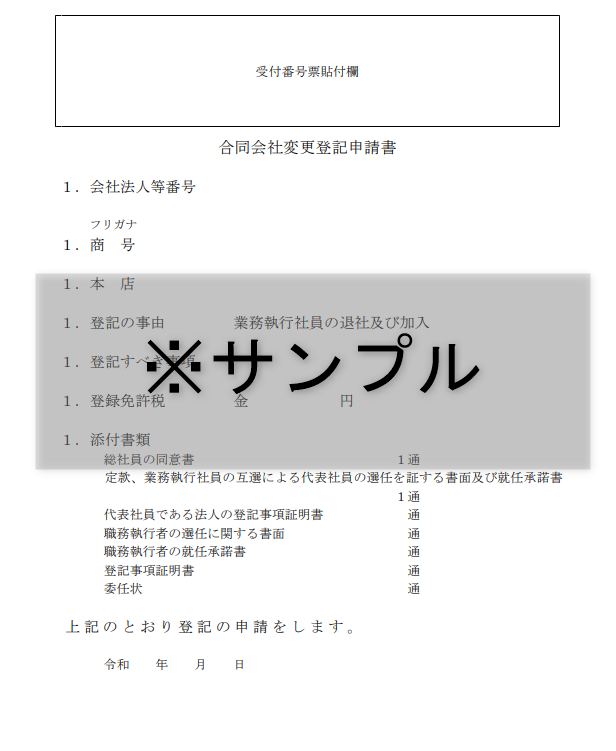

登記申請に必要な書類

基本書類となる登記申請書を作成し、法務局に申請します。登記申請書に加え、変更についての社員の同意書も必要になります。業務執行社員のみ同意で登記申請をする場合には、業務執行社員の同意があったことを証する書面を作成し法務局へ提出します。

登記申請は自分でも行えますし、手続きが難しかったり時間がなかったりする場合は専門家である司法書士へ依頼すればスピーディーに登記申請を進めてもらえます。なお、司法書士へ依頼する場合には司法書士への委任状も必要となります。

なお、法人を代表社員とする場合は上記に加え、代表社員である法人の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書も必要になります。

法人を業務執行社員とする場合は、その法人の登記事項証明書が必要です。

作成した登記申請書には登録免許税分の収入印紙を貼ります。登録免許税は30,000円~となりますから、決して安い費用ではありません。定款変更を繰り返すとそれだけ登録免許税の負担も増えますから、定款変更をする際は他にも変更を要する事項がないかよく確認し、他にも変更を要する事項があるのであればまとめて変更登記申請をしてしまうとよいでしょう。登録免許税の削減だけでなく、登記申請の手間や法務局へ足を運ぶ時間の節約にもつながります。

合同会社の変更登記申請書テンプレートを無料でダウンロードできます

今すぐ使える合同会社変更登記申請書(業務執行社員の退社及び加入)テンプレートを用意しました。

GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書の作成を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

※状況により内容を変更してください

→申請書(業務執行社員が退社及び加入したことによる変更登記)

合同会社の経営業務は会社の所有者が行うのが最大の特徴

株式会社と異なり、合同会社においては経営を行う「社員」は創業とともに必ず会社へ出資して会社の所有者・出資者としても地位も有しています。「社員」の中でも会社の代表権を持つのが代表社員、代表権の有無に関わらず会社の業務を執行する権限と責任を有するのが業務執行社員です。

株式会社における代表取締役や監査役といった「役員」に近いイメージですが、大きな違いは、合同会社の「社員」は必ず会社へ出資しているという点です。会社へ出資しつつ経営も自ら行いたいと考える人にとって合同会社は使い勝手のよい制度といえます。

社員を変更した際には登記申請も必要ですから忘れずに法務局で登記申請を行いましょう。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのか、や相談する専門家を探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.jpg)