「司法書士に相談できること、できないことが分からない」

と思われている方は多いのではないでしょうか。

法律に関する専門家ということはなんとなく知っていても、具体的に何を相談できるのか分かりづらいというのが実情ではないでしょうか。

司法書士の主な業務は、不動産や会社の登記、供託手続き、裁判所に提出する書類の作成などが挙げられます。この他にも、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、140万円以下の簡易裁判所での訴訟手続きに関して、弁護士と同様に代理人となれます。

しかし、このような司法書士の取り扱い業務でも、目的物の金額や紛争性の有無で介入できなくなることもあります。

そこでこの記事では、「司法書士に相談できること、相談できないこと、行政書士との違い」などについて解説します。司法書士、弁護士、行政書士などの違いを理解して、誰に何を相談できるのか把握しておきましょう。

自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です

必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成

費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです

【各リンクからお進みください】

①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中

②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)

③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら

司法書士に相談できること

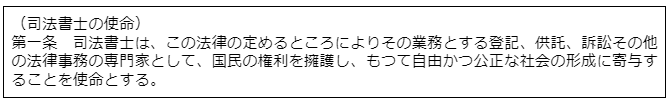

司法書士は、不動産や会社の登記、供託手続き、訴訟その他の法律事務を主な業務とする専門家です。

国家資格である司法書士には、国民の権利を守り、公正な社会を実現するために誠実に業務を行う責任があります。

今までは不動産登記や商業登記の申請を、主要業務として行う司法書士事務所が大半でした。しかし、近年は相続や成年後見、帰化申請など、多岐にわたる業務を行う事務所が増えてきています。

さらに、法務大臣から認定を受けた「認定司法書士」であれば、「簡裁訴訟代理等関係業務」も行え、さらに業務の幅は広がります。

引用:司法書士法 第一章 総則 第一条

1)認定司法書士とは

司法書士試験に合格した後、司法書士として働くためには、司法書士会が実施する研修を受ける必要があります。

そして、この必須研修とは別に、認定司法書士になるための特別研修があります。この研修を受けた後、司法書士会の認定考査に合格すると認定司法書士になれます。

2)簡裁訴訟代理等関係業務とは

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件のうち、訴訟の目的となるものが140万円を超えない請求事件について、代理業務を行えます。

この代理業務が、簡裁訴訟代理等関係業務となります。

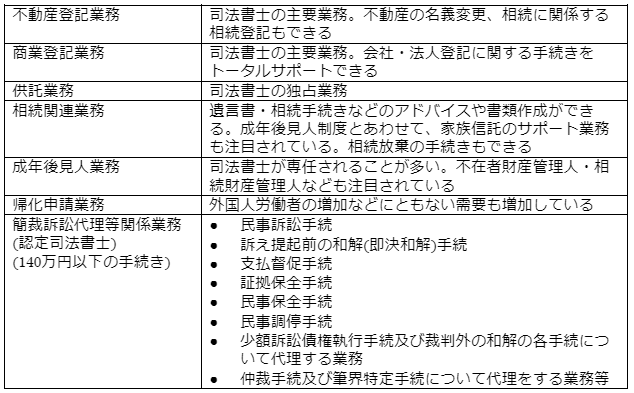

3)司法書士の業務

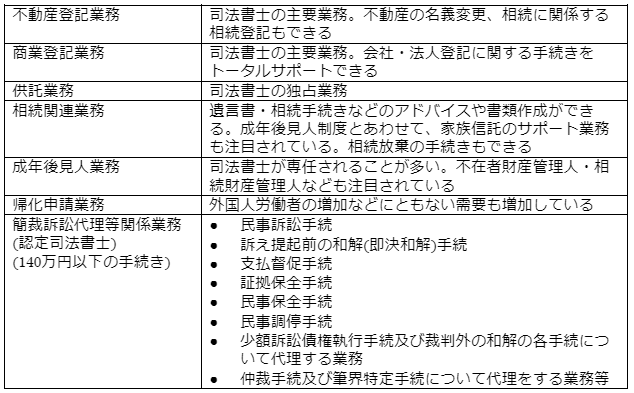

司法書士の業務と言えば、まずは登記や供託に関する手続きの代理があげられます。会社設立や役員変更などの商業登記、マイホームを購入したときや相続などで不動産の名義が変わった場合などの不動産登記。これら法務局への登記申請は、司法書士の独占業務です。

供託業務は、一般的には馴染みが薄いかもしれませんが、「弁済供託・保証供託・執行供託・保管供託・没収供託」などがあり、こちらも司法書士の独占業務です。一般的にもっとも身近なのが弁済供託でしょう。例えば、家主が家賃を受け取らない場合や、家主が死亡して相続人が不明な場合などは、賃借人が家賃を供託することによって、家賃不払いのリスクを逃れることができます。

また、裁判所に提出する書類の作成も行えます。地方裁判所に提出する破産申立書や、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書など、さまざまな書類を作成できます。

そして、家庭裁判所から選任される成年後見人や不在者財産管理人、相続財産管理人などの業務も近年注目されています。

外国人の帰化申請にかかる書類作成も行うことができ、取り扱う司法書士が増えています。

この他にも、認定司法書士は簡易裁判所での民事訴訟手続き(140万円を超えない請求事件)に関しては、弁護士と同様に代理人となれます。この場合には、裁判外での和解交渉なども可能で、借金に関する債権者との交渉や任意整理なども行えます。

司法書士に相談できることをまとめると、以下のようになります。

司法書士に相談できないこと

司法書士の取り扱い業務でも、目的物の金額や紛争性などの関係で相談できないこともあります。

簡裁訴訟代理等関係業務にあたる少額訴訟債権執行の代理業務では、140万円を超える場合には対応することができません。この場合には、代理や交渉などだけでなく、相談に乗ることもできません。

供託業務においては、供託制度の活用の範囲内で和解交渉することは可能ですが、紛争性がある場合には弁護士の領域となり、司法書士では対応することができません。

筆界特定手続きでは、対象土地の評価額が5,600万円を超える場合や、裁判所で解決を図る場合には、司法書士が介入することはできなくなります。

帰化申請手続きにおいて司法書士は申請のサポートをすることはできますが、申請の代理や不許可になった場合の不服申立てや裁判は、介入することができません。

紛争性があるケースは弁護士、書類作成や手続きに関する業務は司法書士というのが基本的な考え方になります。ただし、簡裁訴訟代理等関係業務などのように一定の範囲内であれば、司法書士が介入することが可能となります。

また、相続税に関する業務は税理士の独占業務となっています。法律で他士業などの独占業務に定められている場合にも、介入することはできません。

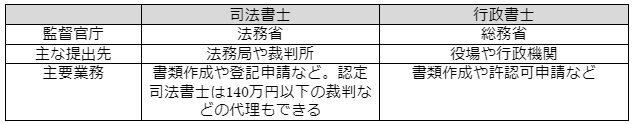

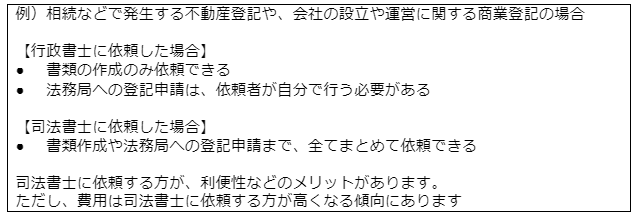

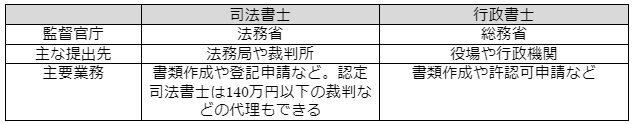

司法書士と行政書士の違い

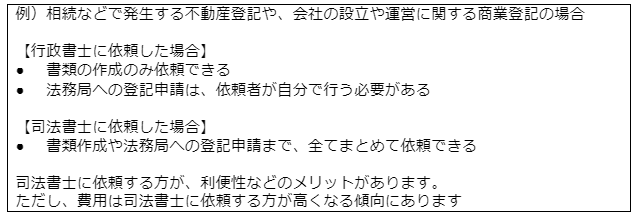

司法書士と行政書士は、名前が似ていることもあり混同されることがよくあります。どちらも「書士」となっているとおり、法律にかかわる書類の作成が主要業務になっているのも分かりづらい原因の1つでしょう。

また、業務の領域も「会社設立」や「相続」、「帰化申請」などと重なる部分があるため一般の依頼者の方などには区別が付きにくくなっています。

しかし、実際の業務範囲は大きく異なります。司法書士は法務省、行政書士は総務省と監督官庁も異なっています。

司法書士に相談「できること・できないこと」まとめ

司法書士の主要業務は、登記や供託手続き、訴訟その他の法律事務になります。ただし、近年では相続業務や成年後見、帰化申請、一定の訴訟代理など、活躍の場が広がっています。

ただし、紛争性がある場合には弁護士に依頼する必要があり、司法書士が介入することができなくなるなどの制限があります。

司法書士と混同されることが多い行政書士とも、具体的な業務領域は明確に異なります。司法書士は法務局や裁判所、行政書士は行政機関に関する業務がメインになります。

どの専門家に依頼すればよいのか、正しく理解して適切に依頼できるようにしましょう。

GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】

登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。

本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。

GVA 法人議事録のメリット

- 無料

- 弁護士監修で安心

- メールアドレスを登録するだけで利用できる

GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。

登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)

・役員変更(新任、辞任、重任、退任)

・役員の住所変更

・募集株式の発行

・商号変更

・目的変更

・株式分割

・剰余金等の資本組入れ

・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

.jpg)

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書

・株主総会議事録

・株主リスト

・印鑑届出書

・就任承諾書(役員就任・重任)

・辞任届(役員辞任)

・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)

・総社員の同意書(合同会社)

・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

①GVA 法人登記の会員登録(無料)

②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

.jpg)